Aujourd’hui, on souligne les 60 ans de la disparition de Mehdi Ben Barka, survenue le 29 octobre 1965 à Paris.

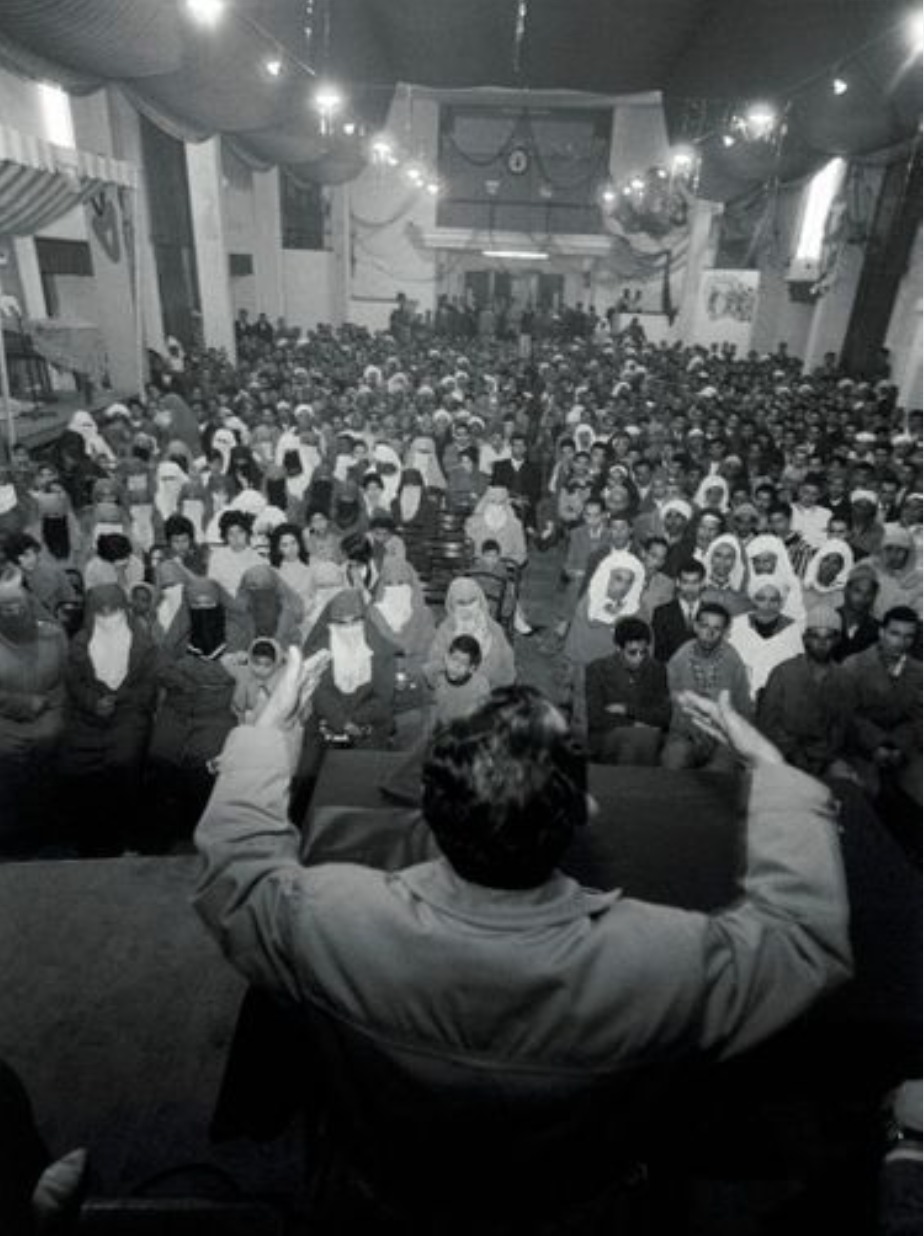

Figure majeure du mouvement national marocain, intellectuel rigoureux, président du Comité préparatoire de la Conférence tricontinentale, il fut aussi l’un des opposants politiques les plus influents du monde postcolonial. En cet automne de guerre froide, un enchaînement d’engrenages invisibles, services de sécurité, ambitions croisées, fidélités mal placées, conduisit à l’enlèvement de celui dont la pensée dépassait de loin les frontières du Maroc.

Depuis lors, une ombre lourde pèse sur les relations entre les États, et peut-être davantage encore sur notre manière d’envisager le courage en politique. Car la lâcheté, non pas au sens d’un défaut moral privé mais comme méthode de gouvernement, s’est révélée là dans toute sa crudité, préférer le silence à l’affrontement d’idées, l’effacement à la contradiction, la dissimulation à la parole. L’affaire Ben Barka demeure ainsi un miroir dressé devant trois États impliqués directement dans sa disparition, le Maroc, la France et Israël, leur renvoyant la même interrogation : Jusqu’où un État peut-il aller lorsqu’il transforme l’élimination physique en instrument de pouvoir ?

Dernièrement, l’intellectuel et influenceur marocain Rachid Achachi, lors d’une entrevue avec l’animateur vedette Ramadani, a reconnu le lien familial avec Abdelhak Achachi, impliqué dans l’enlèvement de Ben Barka, en ajoutant que le Maroc, si Ben Barka en avait pris la tête, serait « comme l’Algérie, moins le gaz et le pétrole ». Une telle affirmation, si rapide et simpliste qu’elle en devient dérisoire, révèle une véritable paresse intellectuelle, non habituelle chez Rachid Achachi, que l’on connaît plutôt pour un esprit cultivé et nuancé. Comment expliquer cette paresse intellectuelle ? Quelle erreur de ne pas considérer les conditions politiques réelles du Maroc et du monde des années 1960. Les trajectoires historiques ne sont jamais des fatalités mais des choix, parfois tragiques.

Ben Barka représentait certes un danger politique pour la monarchie marocaine, mais un danger au sens noble du terme, celui d’un débat historique ouvert sur la construction et l’avenir du pays. Par ailleurs, si Ben Barka représentait un danger, on peut se demander, à la lumière de la dernière enquête, si ce danger ne concernait pas encore davantage des puissances étrangères telles que la France, Israël et les États-Unis, puisque l’influence de Ben Barka dépassait largement le cadre marocain. Che Guevara et Fidel Castro l’appréciaient et voyaient en lui un leader international pour les pays non alignés. À lui seul ce détail faisait de Ben Barka l’homme à abattre. Ce danger-là n’aurait jamais dû être conjuré par une opération clandestine. L’enlèvement suivi de disparition, dont les responsabilités commencent enfin à être élucidées, n’honore ni ses exécutants ni ses commanditaires présumés. Il a plutôt installé un soupçon durable, presque corrosif, au cœur de plusieurs régimes impliqués dans l’assassinat d’un opposant politique qui était aussi un époux et père de famille de quatre enfants.

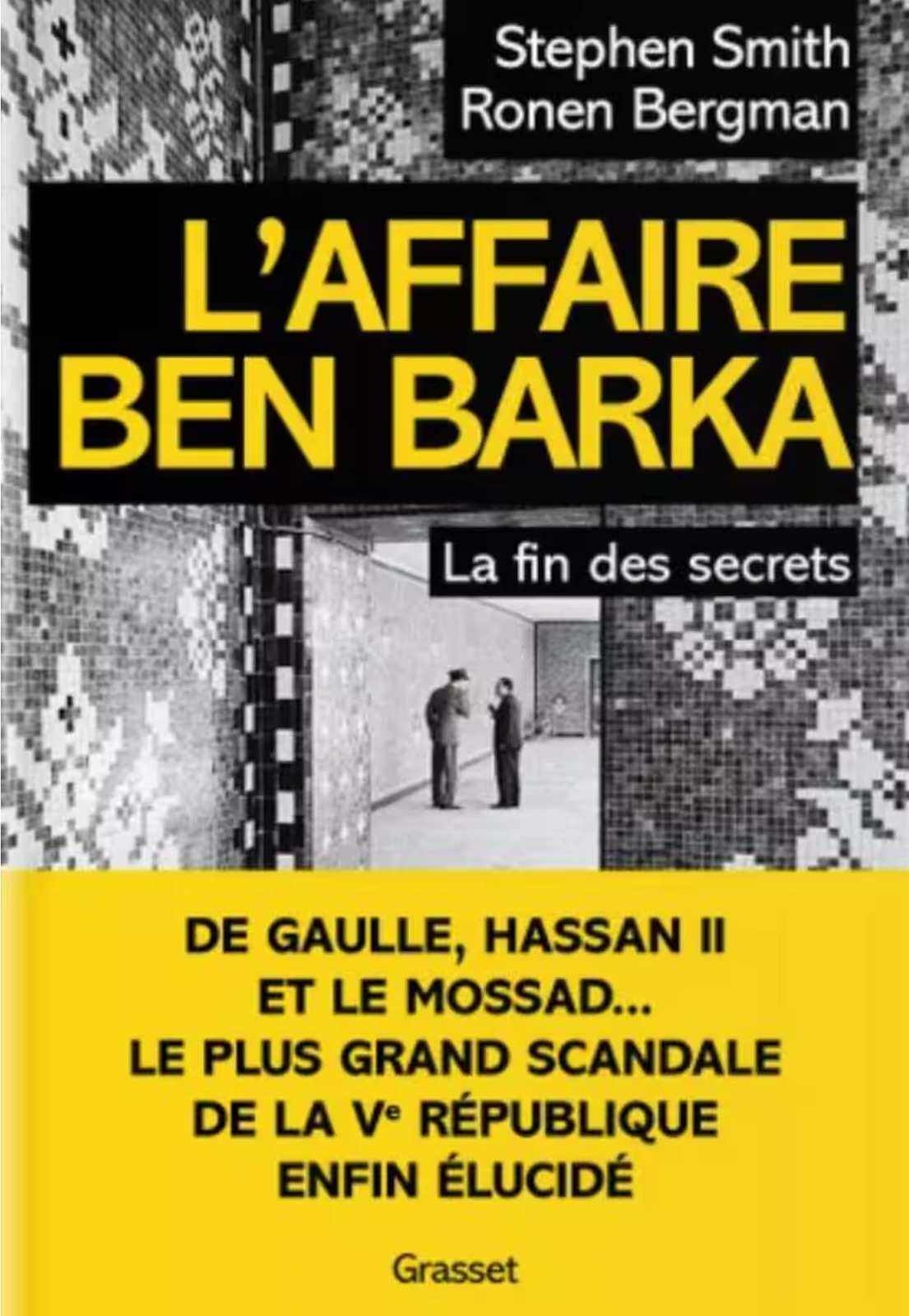

Le livre L’Affaire Ben Barka. La fin des secrets, publié aujourd’hui même, en cette triste date anniversaire, 29 octobre 2025, par Stephen Smith et Ronen Bergman, s’impose désormais comme l’enquête la plus aboutie sur ce drame historique. Sur près de 576 pages, les auteurs rassemblent témoignages inédits, archives longtemps inaccessibles, dont certaines qu’ils affirment avoir réussi à faire déclassifier, et analyses croisées. Leur travail offre une vision d’ensemble jamais atteinte jusqu’ici. Ils attribuent notamment un rôle plus central au général Ahmed Dlimi, dont la responsabilité apparaît nettement accrue par rapport aux récits traditionnels centrés sur le général Oufkir. Le livre met aussi en lumière un engagement plus important des services secrets israéliens, non pas comme simples observateurs, mais comme acteurs ayant facilité certains volets logistiques de l’opération. Selon les auteurs, les trois États impliqués dans l’opération étaient le Maroc, la France et Israël, et même le Premier ministre français de l’époque, Georges Pompidou, aurait été tenu informé de l’enlèvement. Est-ce que cette enquête journalistique de plusieurs années va clore définitivement le dossier? De nombreuses zones d’ombre demeurent, mais d’après l’extrait du livre publié par le journal Le Monde, jamais auparavant la trame des complicités, des relais internationaux et des responsabilités n’avait été décrite avec une telle précision documentaire.

Il est tentant, et parfois nécessaire, d’imaginer ce qu’aurait pu être le Maroc si Ben Barka avait vécu. Certains prétendent qu’il aurait cherché à renverser la monarchie, d’autres qu’il aurait aligné le royaume sur les régimes socialistes arabes de l’époque. Je préfère entrevoir une hypothèse plus sobre et probablement plus fidèle à l’homme : si Ben Barka avait survécu, il aurait peut-être contribué à résoudre l’« équation marocaine » comme son élève roi lui avait demandé au lieu de la déchirer. Après tout, il fut son professeur de mathématiques dans les années 1940 au Collège impérial de Rabat, une relation où s’échangeaient respect, admiration et une forme de confiance que ni le temps ni l’exil n’avaient totalement effacée. Cette relation semblait d’ailleurs plus profonde que celle qui liait le souverain à son conseiller militaire, le général Oufkir. On oublie aussi que, dans les premiers mois de son règne, Hassan II avait sollicité l’avis de Ben Barka. Celui-ci, même en exil, n’avait pas fermé la porte. Il n’est donc pas impensable d’imaginer un Maroc où la monarchie constitutionnelle et le mouvement national réformateur auraient trouvé un terrain d’accord, ou du moins une coexistence créative. L’histoire du royaume n’aurait sans doute pas été dépourvue de tensions, mais peut-être serait-elle moins profondément marquée par les zones d’ombre.

L’affaire Ben Barka est l’un des drames fondateurs du Maroc indépendant, non seulement parce qu’elle raconte la chute d’un homme, mais parce qu’elle expose la tentation permanente des États de recourir à des méthodes extrêmes comme moyen de garder le pouvoir. Une nation peut survivre à ses erreurs, elle survit beaucoup plus mal à ses renoncements. La lâcheté politique ne se limite jamais à une action, elle devient atmosphère, pratique, culture. Elle gouverne par omission, par crainte de la parole libre, par peur de l’équilibre instable qu’impose la vérité. Elle remplace le débat par la suspicion, la clarté par la brume.

Mehdi Ben Barka appartient à une génération dont les rêves et les luttes ont été amputés par les violences dissimulées de l’histoire. Son absence demeure un vide structurant, une question ouverte. Mais dans ce vide subsiste aussi une invitation, imaginer une politique fondée non sur la peur, mais sur la lumière. Là où la lâcheté règne, les nations se contractent. Là où la parole survit, elles continuent de grandir. Ben Barka, mathématicien devenu visionnaire politique, nous rappelle encore qu’un pays n’est jamais condamné à se réfugier dans l’ombre, il peut choisir, au contraire, de faire de sa complexité une force.

Le livre de Smith et Bergman trace un scénario inédit, rendant hommage à l’homme, à ses idées et à l’idéal qu’il défendait. C’est aussi une leçon d’histoire que l’on ne répétera jamais assez aux générations futures.

Figure majeure du mouvement national marocain, intellectuel rigoureux, président du Comité préparatoire de la Conférence tricontinentale, il fut aussi l’un des opposants politiques les plus influents du monde postcolonial. En cet automne de guerre froide, un enchaînement d’engrenages invisibles, services de sécurité, ambitions croisées, fidélités mal placées, conduisit à l’enlèvement de celui dont la pensée dépassait de loin les frontières du Maroc.

Depuis lors, une ombre lourde pèse sur les relations entre les États, et peut-être davantage encore sur notre manière d’envisager le courage en politique. Car la lâcheté, non pas au sens d’un défaut moral privé mais comme méthode de gouvernement, s’est révélée là dans toute sa crudité, préférer le silence à l’affrontement d’idées, l’effacement à la contradiction, la dissimulation à la parole. L’affaire Ben Barka demeure ainsi un miroir dressé devant trois États impliqués directement dans sa disparition, le Maroc, la France et Israël, leur renvoyant la même interrogation : Jusqu’où un État peut-il aller lorsqu’il transforme l’élimination physique en instrument de pouvoir ?

Dernièrement, l’intellectuel et influenceur marocain Rachid Achachi, lors d’une entrevue avec l’animateur vedette Ramadani, a reconnu le lien familial avec Abdelhak Achachi, impliqué dans l’enlèvement de Ben Barka, en ajoutant que le Maroc, si Ben Barka en avait pris la tête, serait « comme l’Algérie, moins le gaz et le pétrole ». Une telle affirmation, si rapide et simpliste qu’elle en devient dérisoire, révèle une véritable paresse intellectuelle, non habituelle chez Rachid Achachi, que l’on connaît plutôt pour un esprit cultivé et nuancé. Comment expliquer cette paresse intellectuelle ? Quelle erreur de ne pas considérer les conditions politiques réelles du Maroc et du monde des années 1960. Les trajectoires historiques ne sont jamais des fatalités mais des choix, parfois tragiques.

Ben Barka représentait certes un danger politique pour la monarchie marocaine, mais un danger au sens noble du terme, celui d’un débat historique ouvert sur la construction et l’avenir du pays. Par ailleurs, si Ben Barka représentait un danger, on peut se demander, à la lumière de la dernière enquête, si ce danger ne concernait pas encore davantage des puissances étrangères telles que la France, Israël et les États-Unis, puisque l’influence de Ben Barka dépassait largement le cadre marocain. Che Guevara et Fidel Castro l’appréciaient et voyaient en lui un leader international pour les pays non alignés. À lui seul ce détail faisait de Ben Barka l’homme à abattre. Ce danger-là n’aurait jamais dû être conjuré par une opération clandestine. L’enlèvement suivi de disparition, dont les responsabilités commencent enfin à être élucidées, n’honore ni ses exécutants ni ses commanditaires présumés. Il a plutôt installé un soupçon durable, presque corrosif, au cœur de plusieurs régimes impliqués dans l’assassinat d’un opposant politique qui était aussi un époux et père de famille de quatre enfants.

Le livre L’Affaire Ben Barka. La fin des secrets, publié aujourd’hui même, en cette triste date anniversaire, 29 octobre 2025, par Stephen Smith et Ronen Bergman, s’impose désormais comme l’enquête la plus aboutie sur ce drame historique. Sur près de 576 pages, les auteurs rassemblent témoignages inédits, archives longtemps inaccessibles, dont certaines qu’ils affirment avoir réussi à faire déclassifier, et analyses croisées. Leur travail offre une vision d’ensemble jamais atteinte jusqu’ici. Ils attribuent notamment un rôle plus central au général Ahmed Dlimi, dont la responsabilité apparaît nettement accrue par rapport aux récits traditionnels centrés sur le général Oufkir. Le livre met aussi en lumière un engagement plus important des services secrets israéliens, non pas comme simples observateurs, mais comme acteurs ayant facilité certains volets logistiques de l’opération. Selon les auteurs, les trois États impliqués dans l’opération étaient le Maroc, la France et Israël, et même le Premier ministre français de l’époque, Georges Pompidou, aurait été tenu informé de l’enlèvement. Est-ce que cette enquête journalistique de plusieurs années va clore définitivement le dossier? De nombreuses zones d’ombre demeurent, mais d’après l’extrait du livre publié par le journal Le Monde, jamais auparavant la trame des complicités, des relais internationaux et des responsabilités n’avait été décrite avec une telle précision documentaire.

Il est tentant, et parfois nécessaire, d’imaginer ce qu’aurait pu être le Maroc si Ben Barka avait vécu. Certains prétendent qu’il aurait cherché à renverser la monarchie, d’autres qu’il aurait aligné le royaume sur les régimes socialistes arabes de l’époque. Je préfère entrevoir une hypothèse plus sobre et probablement plus fidèle à l’homme : si Ben Barka avait survécu, il aurait peut-être contribué à résoudre l’« équation marocaine » comme son élève roi lui avait demandé au lieu de la déchirer. Après tout, il fut son professeur de mathématiques dans les années 1940 au Collège impérial de Rabat, une relation où s’échangeaient respect, admiration et une forme de confiance que ni le temps ni l’exil n’avaient totalement effacée. Cette relation semblait d’ailleurs plus profonde que celle qui liait le souverain à son conseiller militaire, le général Oufkir. On oublie aussi que, dans les premiers mois de son règne, Hassan II avait sollicité l’avis de Ben Barka. Celui-ci, même en exil, n’avait pas fermé la porte. Il n’est donc pas impensable d’imaginer un Maroc où la monarchie constitutionnelle et le mouvement national réformateur auraient trouvé un terrain d’accord, ou du moins une coexistence créative. L’histoire du royaume n’aurait sans doute pas été dépourvue de tensions, mais peut-être serait-elle moins profondément marquée par les zones d’ombre.

L’affaire Ben Barka est l’un des drames fondateurs du Maroc indépendant, non seulement parce qu’elle raconte la chute d’un homme, mais parce qu’elle expose la tentation permanente des États de recourir à des méthodes extrêmes comme moyen de garder le pouvoir. Une nation peut survivre à ses erreurs, elle survit beaucoup plus mal à ses renoncements. La lâcheté politique ne se limite jamais à une action, elle devient atmosphère, pratique, culture. Elle gouverne par omission, par crainte de la parole libre, par peur de l’équilibre instable qu’impose la vérité. Elle remplace le débat par la suspicion, la clarté par la brume.

Mehdi Ben Barka appartient à une génération dont les rêves et les luttes ont été amputés par les violences dissimulées de l’histoire. Son absence demeure un vide structurant, une question ouverte. Mais dans ce vide subsiste aussi une invitation, imaginer une politique fondée non sur la peur, mais sur la lumière. Là où la lâcheté règne, les nations se contractent. Là où la parole survit, elles continuent de grandir. Ben Barka, mathématicien devenu visionnaire politique, nous rappelle encore qu’un pays n’est jamais condamné à se réfugier dans l’ombre, il peut choisir, au contraire, de faire de sa complexité une force.

Le livre de Smith et Bergman trace un scénario inédit, rendant hommage à l’homme, à ses idées et à l’idéal qu’il défendait. C’est aussi une leçon d’histoire que l’on ne répétera jamais assez aux générations futures.

Mohamed Lotfi

29 Octobre 2025

29 Octobre 2025