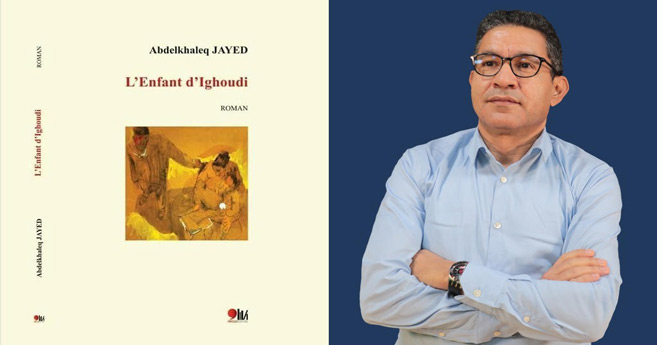

On suit cet amoureux des livres et des mots qui entreprend de traverser le chapelet de villages sur la route qui conduit à Ighoudi. On est avec Amnay, dans cette attente, longue de sept cents kilomètres, avant de rencontrer les siens. Tout cela est mené avec une plume qui va chercher très loin le moindre détail, soucieuse de la plus petite nuance. Sous le regard de quelques grands frères, des écrivains que le héros affectionne. Il y a là Proust et Modiano en passant par Flaubert, Chraïbi et Kateb.

La plus belle réussite de « l’Enfant d’Ighoudi » est non seulement le brio avec lequel Jayed brosse ses personnages, et en particulier le père, la mère, les frères et la sœur... mais aussi l’art avec lequel il analyse les relations complexes, et tendues parfois, entre les membres de la famille. Les gens du village ne sont pas en reste, ils sont portraiturés, comme il se doit, avec une plume, souvent acérée, qui sait peindre les gens simples ou débusquer l’âme du félon, déloyale et réelle, sous des trésors d’hypocrisie. Mamoun, le frère aîné, ingénieur agronome, ressemble au père. En revanche, Lahcen et Ameur ne songent qu’à s’affranchir de la tutelle du géniteur et n’ont jamais chéri les études. Leur père, homme droit, travailleur et généreux avait le seul tort de vouloir faire de ses fils des « hommes meilleurs ».

Mais il y aura, dans la famille, « le clan des enfants travailleurs et le clan des fainéants, hermétiques à toute activité de l’esprit ». La mère, elle, ne dit jamais un mot plus haut que l’autre. C’est une femme à la fois stoïque et très digne. Discrète mais très présente. Sachant veiller sur les siens sans empiéter sur le territoire de personne. Mouna, la fille, portera le poids de sa famille et sera sacrifiée. Son portrait est saisissant. À la mort du père, qui sonnera comme la fin d’un règne où tout s’achève, elle restera très digne, murée dans une espèce de silence, comme une forteresse, pour se protéger du monde. La mort de sa mère, deux ans plus tard, lui portera le coup de grâce.

Cela vaudra un magnifique chapitre, délicat et subtile, où Amnay « submergé par l’émotion, quittera sur la pointe des pieds la chambre de sa sœur ». Cette sœur « qui lui fit aimer l’humanité entière et apprécier, par-dessus tout, les vertus du pardon » et qui « sut transcender son propre bonheur pour s’occuper de tout le monde ». C’est pourquoi Amnay continuera toujours de la voir « courant devant lui, les cheveux libérés, dans le splendide champ de tournesols qu’elle aimait appeler le champ de l’éternité ».

Dans « l’Enfant d’Ighoudi », il y a dans l’envers des pages une belle réflexion, jamais amère, sur le temps qui passe, sur les sons, les couleurs et les signes. C’est une histoire comme il y en tant dans les familles -dans nos familles- mais elle porte ici, dans chaque mot, une exigeante interrogation sur le sens de la vie. Car « chaque homme est seul » se souvient Amnay, « et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». Amnay avait lu ces mots d’Albert Cohen quand il était adolescent mais il n’en saisit le sens profond que bien des années plus tard.

De ce roman, très dense, à la fois lucide et vibrant d’amour, une phrase est le cœur battant : « Tant qu’il vivait, sa famille vivait en lui, heureuse dans ce monticule que le chant éternise, où elle vit le jour et vécut de longues années ».

Tout y est. Le temps qui passe. L’instant et l’éternité. Miroir de nos fragilités. On se dit, en fermant « l’Enfant d’Ighoudi », que Amnay a raison « de se tenir à l’écart » et de penser « que l’homme est le trésor de cette vaste île, jonchée d’or et de détritus ».

La plus belle réussite de « l’Enfant d’Ighoudi » est non seulement le brio avec lequel Jayed brosse ses personnages, et en particulier le père, la mère, les frères et la sœur... mais aussi l’art avec lequel il analyse les relations complexes, et tendues parfois, entre les membres de la famille. Les gens du village ne sont pas en reste, ils sont portraiturés, comme il se doit, avec une plume, souvent acérée, qui sait peindre les gens simples ou débusquer l’âme du félon, déloyale et réelle, sous des trésors d’hypocrisie. Mamoun, le frère aîné, ingénieur agronome, ressemble au père. En revanche, Lahcen et Ameur ne songent qu’à s’affranchir de la tutelle du géniteur et n’ont jamais chéri les études. Leur père, homme droit, travailleur et généreux avait le seul tort de vouloir faire de ses fils des « hommes meilleurs ».

Mais il y aura, dans la famille, « le clan des enfants travailleurs et le clan des fainéants, hermétiques à toute activité de l’esprit ». La mère, elle, ne dit jamais un mot plus haut que l’autre. C’est une femme à la fois stoïque et très digne. Discrète mais très présente. Sachant veiller sur les siens sans empiéter sur le territoire de personne. Mouna, la fille, portera le poids de sa famille et sera sacrifiée. Son portrait est saisissant. À la mort du père, qui sonnera comme la fin d’un règne où tout s’achève, elle restera très digne, murée dans une espèce de silence, comme une forteresse, pour se protéger du monde. La mort de sa mère, deux ans plus tard, lui portera le coup de grâce.

Cela vaudra un magnifique chapitre, délicat et subtile, où Amnay « submergé par l’émotion, quittera sur la pointe des pieds la chambre de sa sœur ». Cette sœur « qui lui fit aimer l’humanité entière et apprécier, par-dessus tout, les vertus du pardon » et qui « sut transcender son propre bonheur pour s’occuper de tout le monde ». C’est pourquoi Amnay continuera toujours de la voir « courant devant lui, les cheveux libérés, dans le splendide champ de tournesols qu’elle aimait appeler le champ de l’éternité ».

Dans « l’Enfant d’Ighoudi », il y a dans l’envers des pages une belle réflexion, jamais amère, sur le temps qui passe, sur les sons, les couleurs et les signes. C’est une histoire comme il y en tant dans les familles -dans nos familles- mais elle porte ici, dans chaque mot, une exigeante interrogation sur le sens de la vie. Car « chaque homme est seul » se souvient Amnay, « et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». Amnay avait lu ces mots d’Albert Cohen quand il était adolescent mais il n’en saisit le sens profond que bien des années plus tard.

De ce roman, très dense, à la fois lucide et vibrant d’amour, une phrase est le cœur battant : « Tant qu’il vivait, sa famille vivait en lui, heureuse dans ce monticule que le chant éternise, où elle vit le jour et vécut de longues années ».

Tout y est. Le temps qui passe. L’instant et l’éternité. Miroir de nos fragilités. On se dit, en fermant « l’Enfant d’Ighoudi », que Amnay a raison « de se tenir à l’écart » et de penser « que l’homme est le trésor de cette vaste île, jonchée d’or et de détritus ».

Kébir-Mustapha AMMI

Ecrivain, auteur de Ben Aicha