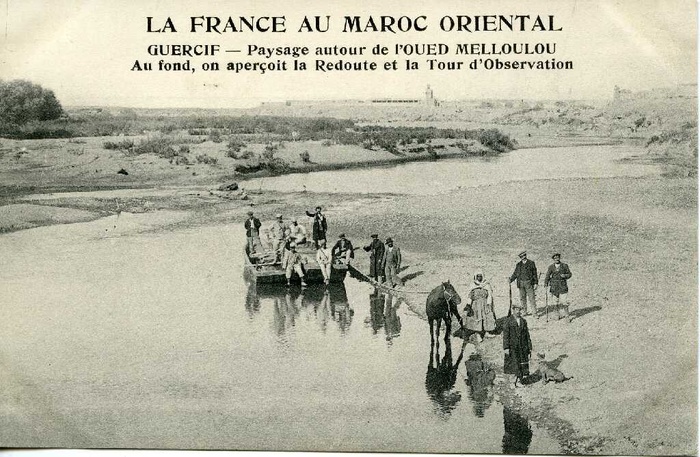

L’oued Melloulou, qui traverse le massif des Béni Ouriaghel, le pays des Aït Bouyahyi puis la plaine de Guercif avant de rejoindre la Moulouya, n’est pas seulement un élément paysager : il est un axe fondateur de la mémoire politique et militaire de l’Oriental marocain. Durant le Protectorat français, cette vallée longtemps considérée comme un “couloir rebelle” fut l’un des territoires les plus difficiles à pacifier. Son relief contrasté, ses gorges encaissées et son réseau de tribus solidaires ont fait de l’oued Melloulou un refuge stratégique pour les résistances successives, de la lutte armée des années 1911-1934 jusqu’à la résistance patriotique organisée après 1937.

Dès les premières campagnes militaires françaises dans l’Oriental, les tribus riveraines du Melloulou, notamment les Aït Seghrouchen, les Aït Bouyahyi et les Ighezrane, opposent une résistance farouche. Les récits militaires du général Lyautey évoquent ce cours d’eau comme une frontière mouvante, «un seuil vers l’insoumission». Les chroniques orales collectées à Guercif parlent du Melloulou comme du lieu où les premiers combattants rifains côtoyaient les tribus de la Moulouya intérieure pour s’échanger armes, vivres et informations. Dans de nombreux passages romanesques inspirés de cette époque, de Driss Chraïbi à Mohamed Ben Driss, la vallée apparaît comme un espace liminaire : un lieu où l’autorité française hésite à s’aventurer une fois la nuit tombée, tant les embuscades y étaient fréquentes.

Après l’écrasement des dernières poches de résistance armée au début des années 1930, le rôle du Melloulou se transforme mais ne s’efface pas. Il devient l’un des vecteurs de circulation des idées nationalistes dans l’Oriental. Des instituteurs, des fqihs et des militants du Comité d’Action Marocain utilisent les marchés hebdomadaires de la vallée, notamment ceux de Taddart, Saka et Guercif, pour diffuser les tracts appelant à la fin du Protectorat, suivant discrètement le lit du Melloulou pour éviter les postes de contrôle. Des témoignages consignés dans la presse nationaliste clandestine, telle al-Hurriya ou al-Alam après 1944, mentionnent la région comme un des relais les plus discrets et les plus sûrs entre Oujda, Taza et le Rif.

Les autorités françaises le savaient : contrôler la vallée signifiait contrôler la zone charnière entre le Maroc oriental et le Rif. Comme nous pouvons le lire dans les archives de notre confère al-Alam, «elles y installèrent alors une série de garnisons, tel le poste de Sidi Bouhria ou celui de Tindit», souvent décrits dans les notes de l’Etat-major comme «des îlots isolés dans une mer de dissidence». Plusieurs opérations de ratissage y furent menées, mais sans jamais briser complètement la solidarité tribale ancrée depuis les guerres contre l’avancée coloniale.

C’est cette continuité qui fait de l’oued Melloulou un symbole indissociable de l’histoire nationaliste du Maroc. Il reste, d’ailleurs, un lieu où la résistance armée des années 1920-1930 se prolonge en résistance politique. Lorsque les partisans de l’Istiqlal de l’Oriental organisent la mobilisation autour du Manifeste de 1944, ils bénéficient des réseaux déjà structurés dans cette vallée. Et lorsque la répression s’intensifie après 1952, nombre de militants de l’Oriental, de Guercif, de Saka ou de Taddart, s’y réfugient, perpétuant la tradition du Melloulou comme espace de protection et de ralliement.

Ainsi, dans les récits historiques comme dans la littérature ou la presse de l’époque, le Melloulou apparaît toujours comme un fil conducteur, voire un espace géographique devenu colonne vertébrale d’une identité résistante. Le patriotisme marocain dans l’Oriental ne peut se comprendre sans cette vallée qui, de la lutte anticoloniale à la revendication politique, demeure un territoire de passage, de refuge et de transmission — un sanctuaire où se forgea une part essentielle de la mémoire nationale.

3 questions à Noureddine Belhaddad : "Le lien entre l’Istiqlal et le FLN n’était pas frontalier mais idéologique"

- Quelles étaient les particularités de la résistance patriotique dans l’Oriental il y a un siècle ?

-Il n’y a pas, à proprement parler, une «spécificité orientale». Tous les mouvements nationalistes marocains, depuis leurs débuts, ont avancé dans le même esprit et avec la même intensité. On entend parfois que la proximité géographique avec l’Algérie aurait créé un lien particulier avec le FLN, mais c’est inexact : l’Istiqlal et le FLN ont été unis par une cause commune. Leur rapprochement était d’abord idéologique et fraternel. Les deux mouvements ont agi ensemble pour mettre fin au protectorat français des deux côtés de la frontière.

- Les manifestations de 1953 ont profondément marqué les villes de l’Oriental. Que peut-on en retenir ?

-Ces marrées humaines ont certes noirci les grandes artères de l’Oriental, mais leur impact allait bien au-delà de la région. Ces soulèvements ont trouvé un écho immédiat dans toutes les villes marocaines. L’exil du Sultan avait créé une onde de choc nationale et l’Oriental n’a fait que refléter la colère, la solidarité et la détermination que l’on retrouvait partout dans le pays.

- Les tribus du Sahara oriental affirment que la résistance s’étendait jusqu’à des territoires aujourd’hui situés en Algérie. Que nous disent les archives à ce sujet ?

-L’histoire est claire. Au début du XXème siècle, de nombreuses tribus marocaines vivaient dans les zones sahariennes de l’Est, où l’autorité marocaine restait visible : prêche du vendredi prononcé au nom du Souverain, circulation de monnaies et cachets marocains, présence d’administrations rappelant le pouvoir chérifien. Des documents militaires français et même des témoignages de responsables de l’époque mentionnent la continuité marocaine de ces régions.

Archives : Le patriotisme rifain, un cas d’école ?

Dans le Rif oriental et la région de Nador, le militantisme s’était profondément enraciné dans une longue tradition locale d’engagement, héritée notamment de figures comme Mohamed Ameziane, nationaliste avant l’heure qui s’était opposé aux incursions étrangères bien avant l’instauration du régime du Protectorat français. Plus tard, des militants comme El Mountassir Nabbou ou Hassan Amrani jouèrent un rôle décisif en assurant la transition entre cet héritage précolonial et l’action politique moderne. Ces acteurs orientaux utilisaient des réseaux reliant la région de Nador à Oujda ou à Al Hoceïma, diffusant des tracts, organisant des réunions clandestines et encadrant de jeunes sympathisants dans des cercles d’étude.

Leur engagement s'est accompagné d’une communication infaillible via la presse officielle de l’Istiqlal, notamment notre confrère al‑Alam, organe officiel du parti. Dans des moments de tension, ce journal adoptait un ton dur.

Or, le nationalisme dans l’Oriental ne se limitait pas à quelques individus influents. Dans les villes (Oujda, Berkane, Guercif ou Taourirt), l’Istiqlal avait bâti un tissu militant dense, combinant cadres urbains (instituteurs, notables, petits commerçants) et tribus rurales. Les militants des douars des montagnes et des plaines rurales se mobilisaient autour des idées d’indépendance, de justice sociale et d’unité nationale. Les marchés hebdomadaires, les souks et les écoles devenaient des espaces de propagande, de formation et de rassemblement.

Des témoignages et des récits oraux, ainsi que des articles dans la presse nationaliste, évoquaient cette ténacité : des réunions nocturnes dans les vergers de Berkane, des messagers qui traversaient la vallée pour éviter la surveillance, des militants risquant arrestation ou répression pour maintenir vivant le message de l’Istiqlal. Ces échos ont démontré que le nationalisme oriental n’était pas seulement un combat urbain, mais une mobilisation profondément enracinée dans la société rurale et tribale de l’Oriental.

Ainsi, en conjuguant la force symbolique des grandes figures du Rif oriental à un militantisme populaire coriace dans les villes et les campagnes, l’Istiqlal dans l’Oriental avait réussi à forger une dynamique nationaliste puissante, capable de résister aux pressions du pouvoir et d’influencer durablement le visage politique de la région.

Bio express : Mohamed Ameziane, l'amghar du Sultan

Mohamed Ameziane, souvent appelé «El Mizzian» par les Espagnols, est une figure précoloniale majeure. Né vers 1859 à Zeghanghane, dans le Rif oriental, il appartenait à la tribu des Aït Bou Ifrour et venait d’une lignée chérifienne. Il fit ses études à l’université de Qarawiyine à Fès, où il se forma en théologie et en droit islamique.

Ameziane devint cadi, juge religieux de sa tribu, mais il n’était pas seulement un homme de loi : il était aussi un chef moral et politique respecté, amghar (sage) et «cherif» aux yeux de nombreux habitants de la région.

Au début du XXème siècle, alors que l’Espagne et des compagnies minières étrangères multipliaient leurs incursions dans la région pour exploiter les gisements de fer, Ameziane se dressa contre cette domination. Il fédéra plusieurs tribus pour s’opposer à l’avancée étrangère et à l’exploitation de leurs ressources.

En 1909, il prit position contre les concessions minières vendues aux Espagnols par des prétendants au pouvoir et appela au djihad pour défendre les terres et l’autonomie locale. Il remporta une victoire importante à la bataille du «ravin du loup», infligeant de lourdes pertes aux forces espagnoles.

Durant la campagne du Kert, il déclara officiellement la guerre aux troupes étrangères. Ses troupes résistèrent à de nombreuses offensives, mais en mai 1912, il trouva la mort au combat. Sa dépouille fut ramenée dans son village, où il fut enterré avec honneur, et sa tombe devint un lieu symbolique pour la mémoire locale.

Sur le plan idéologique, ce militant n’était pas un chef isolé, car il représentait une forme de légitimisme, fidèle au Sultan du Maroc, tout en s’opposant à l’appropriation économique et territoriale exercée par les puissances étrangères. Son engagement n’était pas un combat aveugle : il incarnait une résistance structurée, politique et morale, fondée sur la défense des terres et de l’autonomie des communautés.

Sa mémoire reste très présente dans la tradition locale : des poèmes lui rendent hommage et sa figure est devenue un symbole de défense des valeurs, de dignité et de liberté, bien avant les mouvements politiques du XXème siècle.

Fiche signalétique : Le Melloulou, colonne vertébrale géographique du Rif oriental

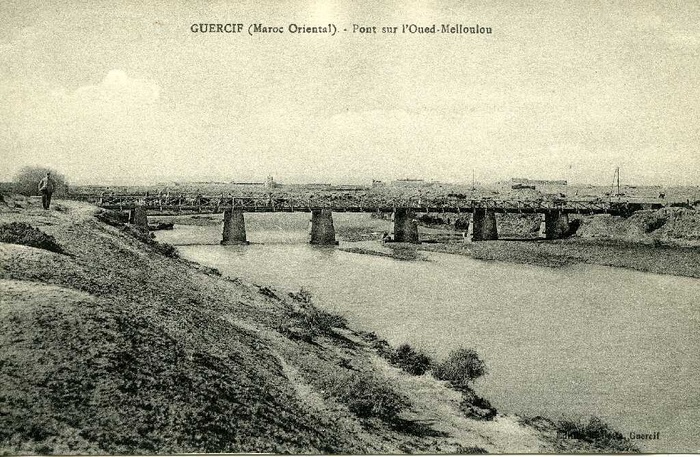

L’oued Melloulou occupe une place essentielle dans l’organisation géographique et socio-économique de la région de Guercif. Son bassin versant, qui couvre environ 2600 km², prend naissance dans les pentes du Moyen-Atlas avant de rejoindre l’oued Moulouya à l’entrée de la plaine. Long d’une centaine de kilomètres, son cours traverse des paysages contrastés, avec des pentes marquées en amont, des lits encaissés et, plus en aval, des terrasses alluviales plus larges. Cette morphologie, attestée par les études hydrologiques et géographiques de la région, explique la présence de sols fertiles exploités depuis longtemps pour l’agriculture.

Le Melloulou joue également un rôle hydrologique crucial. Alimenté par les pluies du Rif oriental et par de petits affluents temporaires, il assure la recharge des puits et des canaux d’irrigation dans les douars et villages proches, tels que Taddart, Saka ou Aïn Leuh. Les crues, parfois violentes après les pluies torrentielles d’automne et d’hiver, façonnent le paysage et obligent les habitants à entretenir régulièrement les digues et les berges. Ces travaux collectifs, traditionnels et saisonniers, constituent une forme de tutelle communautaire qui renforce les liens sociaux entre les localités riveraines.

Aussi, est-il ponctué de micro-barrages et de retenues d’eau construites pour la pêche, l’irrigation ou l’élevage, ce qui en fait un véritable moteur de l’économie rurale. Plusieurs localités se sont développées à proximité de ses rives, bénéficiant d’un accès direct à l’eau pour l’agriculture et les besoins domestiques.