Gracié in extremis par Abdelmadjid Tebboune après l’intervention directe du président fédéral Frank-Walter Steinmeier, l’auteur de 2084 entame désormais une course contre le temps : celle de la survie et du soin, loin de la prison où il a vu sa santé s’effondrer.

Un accueil discret mais hautement symbolique

Pas de caméras, pas de tapis rouge. Juste une brève cérémonie dans la zone militaire de l’aéroport, en présence de l’ambassadeur de France. Le temps d’un salut, d’un souffle, puis Sansal est immédiatement transféré vers un hôpital militaire situé à quelques centaines de mètres de la prestigieuse Charité, l’un des plus grands centres universitaires européens.

Dans cette forteresse médicale de la Scharnhorststrasse 13, rien n’indique qu’un écrivain mondialement reconnu y séjourne. Les entrées sont filtrées par des soldats en uniforme ; les téléphones, rangés. « Interdiction de filmer ou de photographier », rappellent les panneaux alignés le long de la façade. Ici, la discrétion est une règle d’or, presque une forme de protection diplomatique.

Sansal y subit les premiers examens d’une longue série. Atteint d’un cancer de la prostate, affaibli par une année de détention, il a été admis dans l’un des meilleurs services d’urologie et d’oncologie du pays. Une prise en charge que l’Algérie n’aura pas su — ou voulu — lui offrir.

Une libération qui ne surprend personne en Allemagne

À Berlin, l’issue heureuse de ce dossier n’a pas étonné. L’Allemagne entretient des relations étroites avec Alger, renforcées par les allers-retours médicaux réguliers du président Tebboune lui-même. Cologne en 2020, puis deux nouveaux séjours hospitaliers en 2023 et 2024 : autant de visites qui ont alimenté, dans la presse allemande, des spéculations sur l’état réel du chef de l’État algérien.

C’est dans ce contexte que la demande de Frank-Walter Steinmeier a été formulée. Humanitaire, certes, mais aussi éminemment politique : Berlin connaît Sansal, respecte son œuvre, et sait ce que représente son nom dans le paysage intellectuel européen.

Un écrivain persécuté, mais honoré outre-Rhin

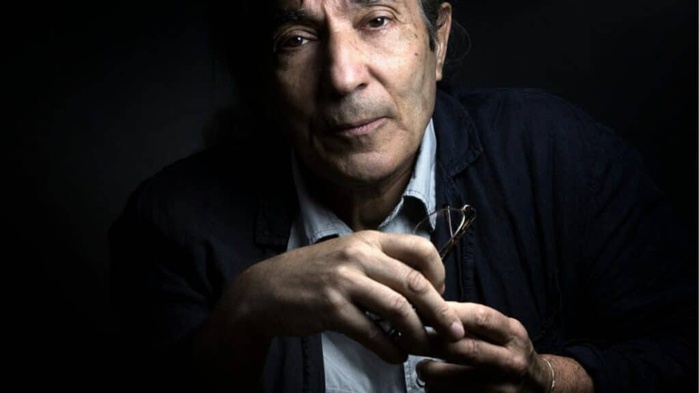

En Allemagne, Boualem Sansal n’est pas un inconnu. Prix des libraires allemands, invité à plusieurs reprises par Angela Merkel, conférencier devant les ambassadeurs allemands, il fait figure de voix majeure de la littérature engagée. C’est d’ailleurs à Berlin qu’il a écrit 2084, La fin du monde, un roman visionnaire dénonçant l’islamisme totalitaire — un livre qui lui a valu des fatwas mais aussi un immense respect dans les milieux culturels européens.

Le contraste est saisissant : célébré en Allemagne, pourchassé en Algérie. Un symbole de plus dans ce dossier où la liberté a dû traverser les frontières pour triompher.

Un retour à la lumière, mais le combat continue

La libération de Sansal est une victoire. Une victoire diplomatique, humanitaire, mais aussi morale face à un système qui étouffe encore ses écrivains, ses journalistes, ses militants. Le romancier retrouve la lumière, mais porte désormais les stigmates d’une année de détention injuste. Son séjour à Berlin n’est qu’une étape : celle de la reconstruction, physique et intellectuelle, dans un pays qui l’a toujours considéré comme l’un des siens.

L’histoire retiendra que c’est à Berlin — et non à Alger — que l’un des plus grands écrivains algériens contemporains a trouvé refuge, soins et dignité.

Un accueil discret mais hautement symbolique

Pas de caméras, pas de tapis rouge. Juste une brève cérémonie dans la zone militaire de l’aéroport, en présence de l’ambassadeur de France. Le temps d’un salut, d’un souffle, puis Sansal est immédiatement transféré vers un hôpital militaire situé à quelques centaines de mètres de la prestigieuse Charité, l’un des plus grands centres universitaires européens.

Dans cette forteresse médicale de la Scharnhorststrasse 13, rien n’indique qu’un écrivain mondialement reconnu y séjourne. Les entrées sont filtrées par des soldats en uniforme ; les téléphones, rangés. « Interdiction de filmer ou de photographier », rappellent les panneaux alignés le long de la façade. Ici, la discrétion est une règle d’or, presque une forme de protection diplomatique.

Sansal y subit les premiers examens d’une longue série. Atteint d’un cancer de la prostate, affaibli par une année de détention, il a été admis dans l’un des meilleurs services d’urologie et d’oncologie du pays. Une prise en charge que l’Algérie n’aura pas su — ou voulu — lui offrir.

Une libération qui ne surprend personne en Allemagne

À Berlin, l’issue heureuse de ce dossier n’a pas étonné. L’Allemagne entretient des relations étroites avec Alger, renforcées par les allers-retours médicaux réguliers du président Tebboune lui-même. Cologne en 2020, puis deux nouveaux séjours hospitaliers en 2023 et 2024 : autant de visites qui ont alimenté, dans la presse allemande, des spéculations sur l’état réel du chef de l’État algérien.

C’est dans ce contexte que la demande de Frank-Walter Steinmeier a été formulée. Humanitaire, certes, mais aussi éminemment politique : Berlin connaît Sansal, respecte son œuvre, et sait ce que représente son nom dans le paysage intellectuel européen.

Un écrivain persécuté, mais honoré outre-Rhin

En Allemagne, Boualem Sansal n’est pas un inconnu. Prix des libraires allemands, invité à plusieurs reprises par Angela Merkel, conférencier devant les ambassadeurs allemands, il fait figure de voix majeure de la littérature engagée. C’est d’ailleurs à Berlin qu’il a écrit 2084, La fin du monde, un roman visionnaire dénonçant l’islamisme totalitaire — un livre qui lui a valu des fatwas mais aussi un immense respect dans les milieux culturels européens.

Le contraste est saisissant : célébré en Allemagne, pourchassé en Algérie. Un symbole de plus dans ce dossier où la liberté a dû traverser les frontières pour triompher.

Un retour à la lumière, mais le combat continue

La libération de Sansal est une victoire. Une victoire diplomatique, humanitaire, mais aussi morale face à un système qui étouffe encore ses écrivains, ses journalistes, ses militants. Le romancier retrouve la lumière, mais porte désormais les stigmates d’une année de détention injuste. Son séjour à Berlin n’est qu’une étape : celle de la reconstruction, physique et intellectuelle, dans un pays qui l’a toujours considéré comme l’un des siens.

L’histoire retiendra que c’est à Berlin — et non à Alger — que l’un des plus grands écrivains algériens contemporains a trouvé refuge, soins et dignité.