À l'ère du Protectorat, l'instrument du luth ne chantait pas seulement l'amour ou la mélancolie mais vibrait pour la Nation, pour la soif d'Indépendance et pour l'âme d'un peuple en lutte. Le luth devint alors bien plus qu'un simple compagnon de la musique : une arme douce et fière, portée par des hommes de courage et de foi. Parler de cette époque épique, c'est faire ipso facto allusion au titre "Ya saheb assawlati wa assawlajane", signifiant "Ô maître de l'élan victorieux et du sceptre", ce dernier symbolisant la sagesse Royale.

Cette chanson fait partie de ces chants qui ont marqué la mémoire nationale durant les années de la lutte pour l’indépendance. Écrite par Mohamed Ben Radi, mise en musique et interprétée par Ahmed Bidaoui, elle symbolise une époque de détermination et d’espoir et accompagnait les esprits en éveil, portée par l’élan d’un peuple décidé à retrouver sa Souveraineté. À travers ses paroles, c’est toute une génération qui s’exprime : celle qui croyait en la justice, en la dignité, en la capacité d’un pays à se relever par lui-même. Aujourd’hui encore, cette chanson résonne comme un rappel de cette époque fondatrice, entre douleur contenue et fierté retrouvée.

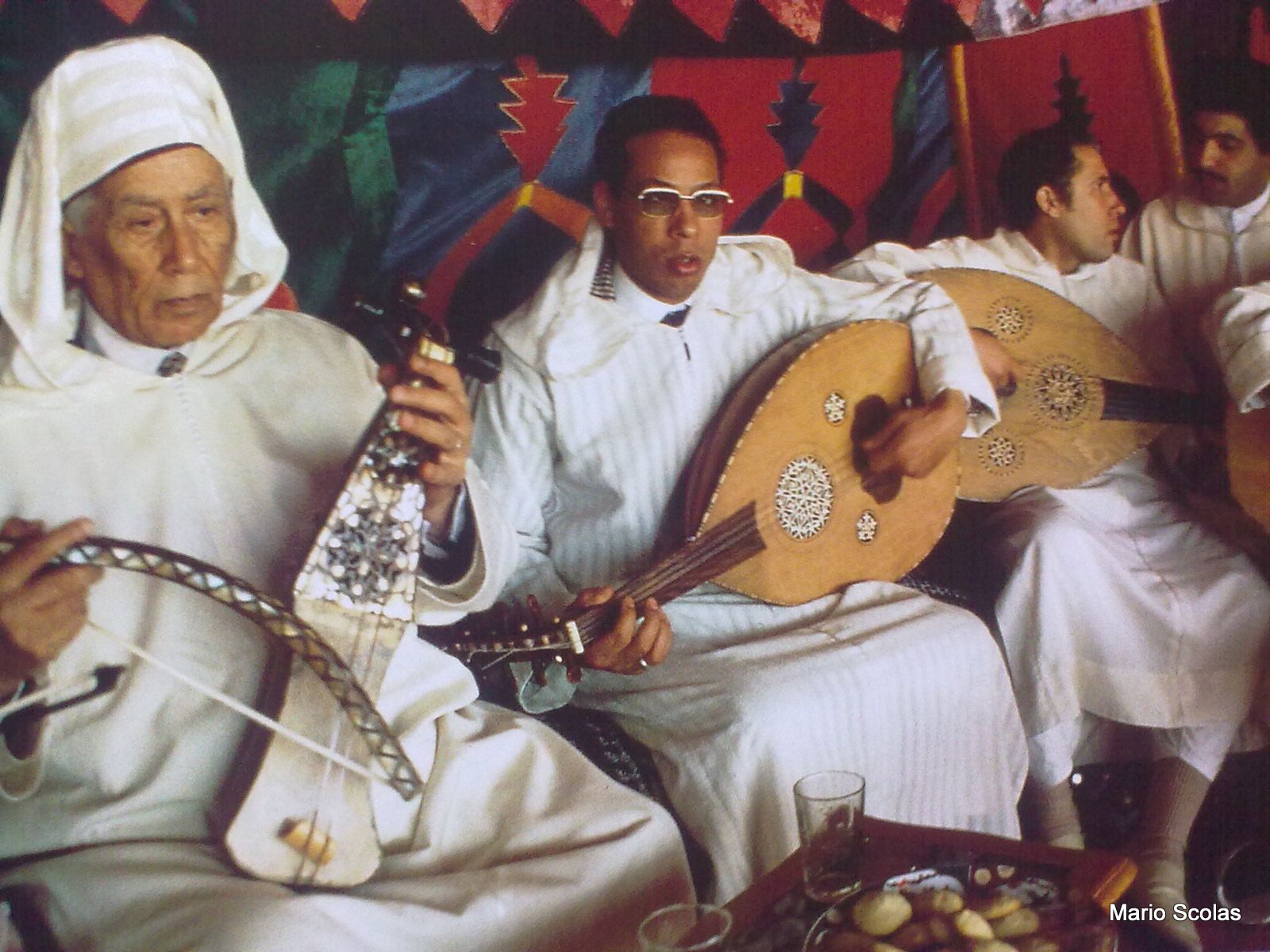

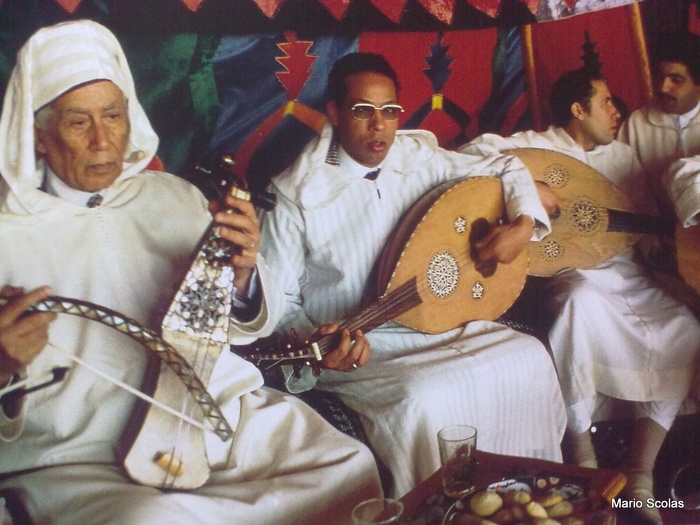

La chanson « Melli Mchiti ya Sidi » de Mohammed Fouiteh, composée en 1953, est un exemple poignant de l'expression de la douleur du peuple marocain face à l'exil de Mohammed V. Cette chanson a été directement censurée par les autorités coloniales, car elle contenait un message explicite sur la souffrance du peuple à la suite de l'absence de son Sultan légitime. En réponse à cette répression, Fouiteh a utilisé une autre stratégie avec "Aoumaloulou" : bien que cette chanson semble d’abord être une complainte amoureuse suite au départ du bien-aimé, elle cache en réalité un message nationaliste fort, symbolisant des Marocains en pleurs au lendemain du départ du Père de la Nation. Par cette démarche, Fouiteh a su contourner la censure tout en exprimant sa loyauté et la résistance de la population à travers des paroles déguisées. Le «oud», instrument central de la composition, amplifie davantage cette douleur profonde en soulignant chaque note avec une intensité poignante, renforçant le sentiment de tristesse et de manque qui traversait le peuple marocain ces années-là.

Au lendemain de l'Indépendance, aux années 1960, un nom brillera longtemps dans la mémoire nationale : Mohammed Ali, ce maître du luth dont les cordes semblaient donner vie à l'espoir. Sa disparition récente, dans la discrétion qui caractérise les grands, nous rappelle ce lien sacré entre la musique et la nation.

Bien avant lui, des figures comme Haj Youness avaient dressé le luth en étendard. Formé dans les salons de Casablanca, il avait compris que la musique ne valait que si elle parlait à l'âme du peuple. Lui aussi a, jusqu’à nos jours, l’art de manier le luth comme d’autres brandiraient un sabre contre l'oubli et la soumission.

Dans l’ombre de ces géants, d’autres artistes contribuèrent à cette lutte : Abdelwahab Doukkali, Mohamed Bajeddoub, Ahmed Bidaoui. Ils entonnèrent sur leurs luths des chants à travers lesquels chaque note était une graine semée dans le cœur des jeunes nationaux.

Mohammed Ali hérita de cette mission. Avec humilité mais détermination, il perpétua cet art de lutte à travers ses interprétations et ses enseignements. Là où d’autres cédaient aux sirènes de la mode, il resta fidèle à la pureté du son et à la noblesse du message. Il chantait surtout ce peuple aux racines profondes, qui jamais n’accepta de plier l'échine.

Maintenant que sa voix s'est tue et que le luth qui accompagnait ses chansons est resté en sourdine, il appartient aux vivants de ne pas laisser s'éteindre ce souffle hérité. Car plus qu'un artiste, Mohammed Ali fut un bâtisseur d'âmes marocaines.

Son dernier concert, donné en 2021, a été une dernière piqûre contre l’oubli. «Le Maroc, aujourd'hui souverain et fier, doit beaucoup à ces artistes qui, au fil des cordes, ont cousu la grande tapisserie de notre liberté», a-t-il, lui-même, fait savoir à son public, ce soir-là.

Mohammed Ali n'est plus, mais son répertoire résonne encore, au diapason du luth, dans les cœurs des Marocains, comme un écho des montagnes et des déserts. Son passage sur cette terre a été discret, mais son œuvre demeure immortelle.

Cette chanson fait partie de ces chants qui ont marqué la mémoire nationale durant les années de la lutte pour l’indépendance. Écrite par Mohamed Ben Radi, mise en musique et interprétée par Ahmed Bidaoui, elle symbolise une époque de détermination et d’espoir et accompagnait les esprits en éveil, portée par l’élan d’un peuple décidé à retrouver sa Souveraineté. À travers ses paroles, c’est toute une génération qui s’exprime : celle qui croyait en la justice, en la dignité, en la capacité d’un pays à se relever par lui-même. Aujourd’hui encore, cette chanson résonne comme un rappel de cette époque fondatrice, entre douleur contenue et fierté retrouvée.

La chanson « Melli Mchiti ya Sidi » de Mohammed Fouiteh, composée en 1953, est un exemple poignant de l'expression de la douleur du peuple marocain face à l'exil de Mohammed V. Cette chanson a été directement censurée par les autorités coloniales, car elle contenait un message explicite sur la souffrance du peuple à la suite de l'absence de son Sultan légitime. En réponse à cette répression, Fouiteh a utilisé une autre stratégie avec "Aoumaloulou" : bien que cette chanson semble d’abord être une complainte amoureuse suite au départ du bien-aimé, elle cache en réalité un message nationaliste fort, symbolisant des Marocains en pleurs au lendemain du départ du Père de la Nation. Par cette démarche, Fouiteh a su contourner la censure tout en exprimant sa loyauté et la résistance de la population à travers des paroles déguisées. Le «oud», instrument central de la composition, amplifie davantage cette douleur profonde en soulignant chaque note avec une intensité poignante, renforçant le sentiment de tristesse et de manque qui traversait le peuple marocain ces années-là.

Au lendemain de l'Indépendance, aux années 1960, un nom brillera longtemps dans la mémoire nationale : Mohammed Ali, ce maître du luth dont les cordes semblaient donner vie à l'espoir. Sa disparition récente, dans la discrétion qui caractérise les grands, nous rappelle ce lien sacré entre la musique et la nation.

Bien avant lui, des figures comme Haj Youness avaient dressé le luth en étendard. Formé dans les salons de Casablanca, il avait compris que la musique ne valait que si elle parlait à l'âme du peuple. Lui aussi a, jusqu’à nos jours, l’art de manier le luth comme d’autres brandiraient un sabre contre l'oubli et la soumission.

Dans l’ombre de ces géants, d’autres artistes contribuèrent à cette lutte : Abdelwahab Doukkali, Mohamed Bajeddoub, Ahmed Bidaoui. Ils entonnèrent sur leurs luths des chants à travers lesquels chaque note était une graine semée dans le cœur des jeunes nationaux.

Mohammed Ali hérita de cette mission. Avec humilité mais détermination, il perpétua cet art de lutte à travers ses interprétations et ses enseignements. Là où d’autres cédaient aux sirènes de la mode, il resta fidèle à la pureté du son et à la noblesse du message. Il chantait surtout ce peuple aux racines profondes, qui jamais n’accepta de plier l'échine.

Maintenant que sa voix s'est tue et que le luth qui accompagnait ses chansons est resté en sourdine, il appartient aux vivants de ne pas laisser s'éteindre ce souffle hérité. Car plus qu'un artiste, Mohammed Ali fut un bâtisseur d'âmes marocaines.

Son dernier concert, donné en 2021, a été une dernière piqûre contre l’oubli. «Le Maroc, aujourd'hui souverain et fier, doit beaucoup à ces artistes qui, au fil des cordes, ont cousu la grande tapisserie de notre liberté», a-t-il, lui-même, fait savoir à son public, ce soir-là.

Mohammed Ali n'est plus, mais son répertoire résonne encore, au diapason du luth, dans les cœurs des Marocains, comme un écho des montagnes et des déserts. Son passage sur cette terre a été discret, mais son œuvre demeure immortelle.

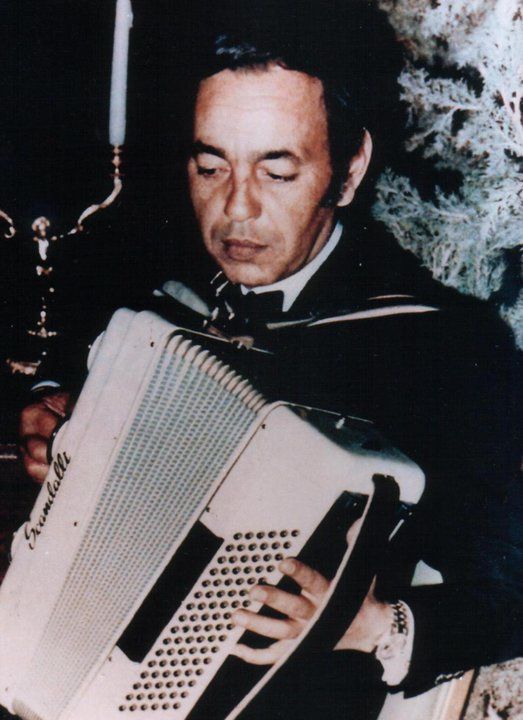

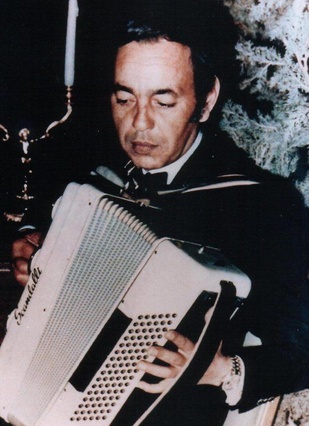

Hassan II, le Roi musicologue

Hassan II, Roi bâtisseur, fut également un passionné de culture dans sa forme la plus élevée. Loin des projecteurs de la politique, dans l’intimité, le défunt Souverain cultivait une passion profonde pour la musique traditionnelle marocaine. Peu de peuples ont, d'ailleurs, eu à leur tête un chef d'État aussi fin connaisseur des arts anciens. Hassan II ne se contentait pas d’écouter mais comprenait, analysait et ressentait. Il fut un véritable expert en musicologie, dont la finesse d’oreille impressionnait même les plus grands maîtres de la discipline.

Parmi tous les instruments qui composent l’âme musicale marocaine, le luth occupait une place de choix. Pour Hassan II, cet instrument incarnait la pureté du sentiment, la profondeur de la mémoire et l’élégance de l’esprit. Le «oud», que les anciens disaient capable de guérir les cœurs et d’apaiser les esprits, avait une valeur quasi sacrée aux yeux du défunt Roi.

Connaisseur avisé, Hassan II n’admettait aucun compromis. À sa cour, l’accès au cercle des luthistes était une distinction qui ne se donnait pas à la légère. Seuls les meilleurs, ceux dont la maîtrise technique égalait la pureté de l’âme, étaient autorisés à jouer pour Feu Sa Majesté Hassan II, pourrait-on lire dans l'historiographie. "Il était exigé à ces musiciens une compréhension intime du «maqâm», ce mode musical ancestral qui structure la musique arabe et andalouse. Feu Hassan II testait leur savoir, scrutait leur style, écoutait même leur respiration dans le phrasé. Un luthiste médiocre n’avait aucune chance de se produire dans la haute cour", témoigne Imane Idrissi, fille du luthiste Youness Idrissi. "Pour jouer devant Hassan II, il fallait mériter cet honneur", ajoute-t-elle.

En effet, lors de ces moments rares, Feu Hassan II écoutait chaque inflexion, chaque ornementation et chaque vibration des cordes et pouvait même commenter une modulation subtile ou corriger une interprétation jugée trop lourde.

À travers son amour du luth, Hassan II exprimait une vision profonde du Maroc, ce pays d’équilibre, de finesse et de mémoire, car la grandeur politique ne prenait sens que si elle se nourrissait de la grandeur culturelle.

Aujourd'hui encore, dans les conservatoires royaux et les grandes écoles de musique, les jeunes luthistes apprennent à honorer l'exemple du défunt Roi musicologue, surtout si l'on sait que la maîtrise technique seule ne suffit pas. Sans la connaissance, le luth n’est qu’un simple instrument.

Parmi tous les instruments qui composent l’âme musicale marocaine, le luth occupait une place de choix. Pour Hassan II, cet instrument incarnait la pureté du sentiment, la profondeur de la mémoire et l’élégance de l’esprit. Le «oud», que les anciens disaient capable de guérir les cœurs et d’apaiser les esprits, avait une valeur quasi sacrée aux yeux du défunt Roi.

Connaisseur avisé, Hassan II n’admettait aucun compromis. À sa cour, l’accès au cercle des luthistes était une distinction qui ne se donnait pas à la légère. Seuls les meilleurs, ceux dont la maîtrise technique égalait la pureté de l’âme, étaient autorisés à jouer pour Feu Sa Majesté Hassan II, pourrait-on lire dans l'historiographie. "Il était exigé à ces musiciens une compréhension intime du «maqâm», ce mode musical ancestral qui structure la musique arabe et andalouse. Feu Hassan II testait leur savoir, scrutait leur style, écoutait même leur respiration dans le phrasé. Un luthiste médiocre n’avait aucune chance de se produire dans la haute cour", témoigne Imane Idrissi, fille du luthiste Youness Idrissi. "Pour jouer devant Hassan II, il fallait mériter cet honneur", ajoute-t-elle.

En effet, lors de ces moments rares, Feu Hassan II écoutait chaque inflexion, chaque ornementation et chaque vibration des cordes et pouvait même commenter une modulation subtile ou corriger une interprétation jugée trop lourde.

À travers son amour du luth, Hassan II exprimait une vision profonde du Maroc, ce pays d’équilibre, de finesse et de mémoire, car la grandeur politique ne prenait sens que si elle se nourrissait de la grandeur culturelle.

Aujourd'hui encore, dans les conservatoires royaux et les grandes écoles de musique, les jeunes luthistes apprennent à honorer l'exemple du défunt Roi musicologue, surtout si l'on sait que la maîtrise technique seule ne suffit pas. Sans la connaissance, le luth n’est qu’un simple instrument.

Panarabisme : Le luth, porte-parole du nationalisme arabe

Quand l'Égypte, panarabe et indépendantiste, cherchait à se libérer de l'occupation britannique et à redéfinir son identité, le luth n'a pas tardé à devenir un vecteur clé de la lutte pour l'indépendance culturelle.

À travers la musique, les artistes ont cherché à raviver les racines profondes de l'âme nationale, loin des influences occidentales. Le luth, instrument d’une grande noblesse, portait en lui l’héritage de la civilisation arabe et, par ricochet, de l’Égypte ancienne. En d'autres termes, à une époque où la culture nationale se voyait envahie par des formes musicales et des styles étrangers, il représentait un moyen de préserver une identité authentique.

Les grands maîtres de la musique égyptienne, comme Mohamed Abdel Wahab et Riad Sunbati, ont utilisé le luth pour redonner vie aux mélodies traditionnelles tout en les modernisant. Leur maîtrise du «oud» a permis de réinventer le répertoire national, tout en y insufflant un message de résistance. L’instrument a ainsi participé à la construction d’une identité collective, où la musique devenait un acte de lutte contre l’influence étrangère et l’uniformisation culturelle imposée par l’Occident.

Le luth est devenu un outil de résistance culturelle au même titre que les chants patriotiques et les improvisations qui accompagnaient les luttes sociales et politiques de l’époque.

En Syrie et en Palestine, le luth a joué un rôle similaire en tant qu'instrument de résistance et de préservation de l'identité culturelle face aux pressions extérieures. En Syrie, le luth a été un moyen de revendiquer la richesse de la culture arabe face aux influences coloniales et occidentales. En Palestine, les musiciens ont transformé le luth en un instrument de lutte, non seulement pour préserver les traditions musicales arabes, mais aussi pour revendiquer une identité et un territoire occupés.

Ainsi, le luth, en tant qu'instrument emblématique, a traversé les épreuves du temps et des conflits, devenant un symbole puissant de résistance culturelle et d'affirmation identitaire.

À travers la musique, les artistes ont cherché à raviver les racines profondes de l'âme nationale, loin des influences occidentales. Le luth, instrument d’une grande noblesse, portait en lui l’héritage de la civilisation arabe et, par ricochet, de l’Égypte ancienne. En d'autres termes, à une époque où la culture nationale se voyait envahie par des formes musicales et des styles étrangers, il représentait un moyen de préserver une identité authentique.

Les grands maîtres de la musique égyptienne, comme Mohamed Abdel Wahab et Riad Sunbati, ont utilisé le luth pour redonner vie aux mélodies traditionnelles tout en les modernisant. Leur maîtrise du «oud» a permis de réinventer le répertoire national, tout en y insufflant un message de résistance. L’instrument a ainsi participé à la construction d’une identité collective, où la musique devenait un acte de lutte contre l’influence étrangère et l’uniformisation culturelle imposée par l’Occident.

Le luth est devenu un outil de résistance culturelle au même titre que les chants patriotiques et les improvisations qui accompagnaient les luttes sociales et politiques de l’époque.

En Syrie et en Palestine, le luth a joué un rôle similaire en tant qu'instrument de résistance et de préservation de l'identité culturelle face aux pressions extérieures. En Syrie, le luth a été un moyen de revendiquer la richesse de la culture arabe face aux influences coloniales et occidentales. En Palestine, les musiciens ont transformé le luth en un instrument de lutte, non seulement pour préserver les traditions musicales arabes, mais aussi pour revendiquer une identité et un territoire occupés.

Ainsi, le luth, en tant qu'instrument emblématique, a traversé les épreuves du temps et des conflits, devenant un symbole puissant de résistance culturelle et d'affirmation identitaire.

Héritage : Le luth, une survivance maîtrisée...

Dans l’effervescence institutionnelle qui anime la culture marocaine contemporaine, le luth occupe une position vénérable. Longtemps pilier de l’expression savante, de la musique arabo-andalouse aux «maqâmat» orientales importées, il semble désormais maintenu à flot par les structures qui le protègent.

Ces dernières années, le destin du luth au Maroc ne s’est pas tant joué sur les scènes qu’à travers les mécanismes de légitimation : des subventions, des Prix honorifiques, des circuits conservatoires et des reconnaissances ministérielles. Ce sont les institutions culturelles, à l'instar des Conservatoires de Rabat, de Fès ou de Tétouan, qui assurent sa continuité plus que les compositeurs ou les publics. L'on pourrait presque croire que le luthiste aujourd’hui est un profil d’État : enseignant, primé, souvent affublé du rôle de représentant d’un patrimoine plutôt que d’un langage musical vivant. En ce sens, le Prix de la Musique Marocaine ou les distinctions remises par le ministère de la Culture ont fait du luthiste un acteur symbolique, chargé d’endosser une mémoire officielle.

Mais c’est peut-être à travers le festival que cette tension entre continuité et mise en vitrine est la plus éloquente. Les messes culturelles comme le Festival des Alizés d'Essaouira ou celui des Musiques sacrées de Fès convoquent le luth en tant que caution esthétique. Il y a là une sorte de stratégie douce d’intégration patrimoniale, où l’instrument traditionnel n’est plus écouté mais mis sur un piédestal.

Citons, à titre d'exemple, Alaa Zouiten, l’un des rares à ne pas traiter le luth comme un fossile mais comme une statue. Son modus operandi : il faut oser risquer l’instrument, le laisser se heurter au réel, quitte à perdre quelques repères, faute de quoi, le luth ne sera plus qu’un écho du passé...

Ces dernières années, le destin du luth au Maroc ne s’est pas tant joué sur les scènes qu’à travers les mécanismes de légitimation : des subventions, des Prix honorifiques, des circuits conservatoires et des reconnaissances ministérielles. Ce sont les institutions culturelles, à l'instar des Conservatoires de Rabat, de Fès ou de Tétouan, qui assurent sa continuité plus que les compositeurs ou les publics. L'on pourrait presque croire que le luthiste aujourd’hui est un profil d’État : enseignant, primé, souvent affublé du rôle de représentant d’un patrimoine plutôt que d’un langage musical vivant. En ce sens, le Prix de la Musique Marocaine ou les distinctions remises par le ministère de la Culture ont fait du luthiste un acteur symbolique, chargé d’endosser une mémoire officielle.

Mais c’est peut-être à travers le festival que cette tension entre continuité et mise en vitrine est la plus éloquente. Les messes culturelles comme le Festival des Alizés d'Essaouira ou celui des Musiques sacrées de Fès convoquent le luth en tant que caution esthétique. Il y a là une sorte de stratégie douce d’intégration patrimoniale, où l’instrument traditionnel n’est plus écouté mais mis sur un piédestal.

Citons, à titre d'exemple, Alaa Zouiten, l’un des rares à ne pas traiter le luth comme un fossile mais comme une statue. Son modus operandi : il faut oser risquer l’instrument, le laisser se heurter au réel, quitte à perdre quelques repères, faute de quoi, le luth ne sera plus qu’un écho du passé...

Racines : Un instrument du passé, tourné vers l’avenir

Le «oud», cet instrument noble et légendaire au corps généreux et aux cordes envoûtantes, est né dans l'Empire perse, sous la forme d'un ancêtre du luth appelé "barbat" qui porte en lui les racines d’une tradition musicale ayant traversé bien des siècles. Son nom, dérivé du mot arabe "oud", ou bois pour rester francophone, fait référence au matériau noble utilisé pour le fabriquer : le bois d'agar, réputé pour ses vertus aromatiques. Depuis le 9ème siècle, il devient l'instrument phare de la musique classique arabe, porté par des figures comme Ziryab, qui lui donne ses lettres de noblesse en structurant son jeu selon les modes "maqām".

Mais le luth ne se limite pas aux frontières du monde arabe puisqu'il a voyagé. Il s'est muté et s'est installé en Turquie où il s'impose dans le "makam" turc, et en Iran où il cède sa place à des instruments comme le "tar", tout en conservant des liens subtils avec ses ancêtres. De l'Andalousie au Maroc, en passant par les pays du Maghreb, il est un pilier des musiques populaires, un vecteur de l’identité culturelle.

Aujourd'hui, loin d’être figé dans le passé, le «oud» fait sa révolution en s'invitant dans des genres modernes comme le jazz ou la musique électronique, où il fusionne avec des influences variées. Les chercheurs en musicologie, eux, s’intéressent de plus en plus à sa transformation : entre préservation des traditions et métamorphoses numériques, le «oud» s'adapte aux défis d'un monde globalisé. C'est, somme toute, un instrument du passé résolument tourné vers l’avenir !

Mais le luth ne se limite pas aux frontières du monde arabe puisqu'il a voyagé. Il s'est muté et s'est installé en Turquie où il s'impose dans le "makam" turc, et en Iran où il cède sa place à des instruments comme le "tar", tout en conservant des liens subtils avec ses ancêtres. De l'Andalousie au Maroc, en passant par les pays du Maghreb, il est un pilier des musiques populaires, un vecteur de l’identité culturelle.

Aujourd'hui, loin d’être figé dans le passé, le «oud» fait sa révolution en s'invitant dans des genres modernes comme le jazz ou la musique électronique, où il fusionne avec des influences variées. Les chercheurs en musicologie, eux, s’intéressent de plus en plus à sa transformation : entre préservation des traditions et métamorphoses numériques, le «oud» s'adapte aux défis d'un monde globalisé. C'est, somme toute, un instrument du passé résolument tourné vers l’avenir !