Selon une documentation de Gallica, une plateforme subsidiaire de la Bibliothèque Nationale de France, au cœur des années 1960, dans les laboratoires du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), une invention, bien que rudimentaire à l’échelle des technologies actuelles, bouleversa la perception humaine de l'informatique : ELIZA. Ce nom, presque anodin, cacha en réalité un moment fondateur de l’Histoire de l’Intelligence Artificielle. Bien avant que ChatGPT et ses compères ne deviennent une voix familière dans des millions de foyers, une autre interface tentait déjà de répondre aux humains avec des mots compréhensibles.

C'était en 1964. Les ordinateurs occupaient encore des salles entières et s’adressaient aux spécialistes à travers des lignes de code absconses. À cette époque, Joseph Weizenbaum, un informaticien germano-américain au MIT, entreprit une expérience inédite. Il voulut démontrer que la communication humaine pouvait être simulée, au moins en surface, par des machines. Le programme qu’il développa porta le nom d’«ELIZA», en hommage à Eliza Doolittle, héroïne de l'œuvre théâtrale "Pygmalion", qui apprit à parler comme une vraie dame : une métaphore directe pour une machine apprenant à dialoguer comme un humain.

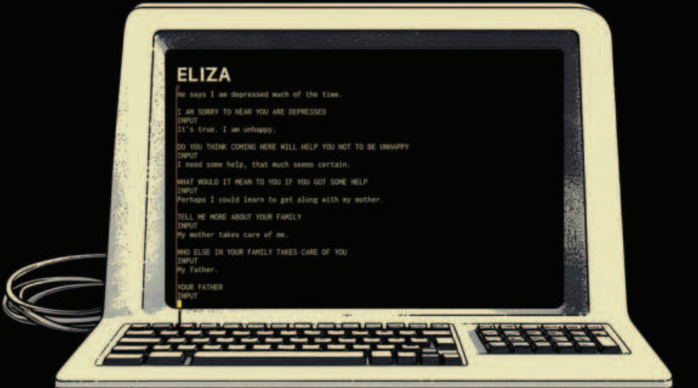

ELIZA ne pensait pas, ne comprenait pas, ne raisonnait pas. Pourtant, elle «conversait». Le script le plus célèbre de ce programme simulait un psychothérapeute rogerien, en reformulant les phrases de l’utilisateur sous forme de questions ouvertes. Si l’on tapait : «Je suis triste», elle répondait : «Pourquoi êtes-vous triste ?» En quelques lignes, l’illusion opérait. Ce qui n’était qu’un ensemble de règles syntaxiques et de substitutions de mots donnait l’impression d’une écoute attentive, presque empathique. Le but de Joseph Weizenbaum était pourtant critique : il voulait démontrer les limites de l’interaction humain-machine et non ses promesses.

Mais le monde perçut autre chose. Les premières démonstrations publiques de la machine firent sensation. En France, dans les années 1970, les téléspectateurs découvrirent ELIZA dans des reportages de l’INA : une jeune femme tapait quelques phrases sur une console, et la machine lui répondait en quelques secondes, comme si une intelligence tapie derrière l’écran comprenait ses interrogations. À une époque où les ordinateurs étaient perçus comme froids et inaccessibles, ELIZA intriguait et humanisait la technologie. Pour la première fois, une machine semblait nous parler avec un grand intérêt.

Nous pouvons, aujourd'hui, lire dans l'historiographie que Weizenbaum, conscient du potentiel de ce qu’il avait créé, s’inquiétait pourtant. Dans les années qui suivirent, il devint l’un des critiques les plus virulents de l’Intelligence Artificielle. Le succès d’ELIZA le mit mal à l’aise. Des collègues commencèrent à croire qu’on pourrait remplacer des psychologues par des machines. Or, ELIZA n’avait aucune compréhension réelle du langage. Elle ne faisait qu’imiter la forme d’un dialogue, sans jamais en saisir le fond.

Mais la graine fut semée. Dans les décennies suivantes, ELIZA devint une référence dans l’Histoire de l’IA. Dans les années 1980, des versions grand public apparurent sur les premiers micro-ordinateurs. Des programmeurs amateurs la recréèrent, la modifièrent, la personnalisèrent. ELIZA devint une figure presque mythique dans les cercles de l’informatique et de la recherche cognitive. Elle fut étudiée dans les universités, mentionnée dans les ouvrages de philosophie de l’esprit, et même dans les débats sur l’éthique des machines.

À l’ère des Intelligences Artificielles génératives comme ChatGPT et Claude qui comprennent le contexte, génèrent des idées originales et soutiennent des conversations complexes, ELIZA peut sembler préhistorique. Pourtant, elle avait ouvert une brèche. Elle fut la première machine à brouiller la frontière entre le langage humain et le traitement informatique du texte. Une étape essentielle dans le long chemin vers les IA d’aujourd’hui.

Joseph Weizenbaum, décédé en 2008, resta une figure ambivalente de cette révolution. Il avait posé la première pierre, mais s’était élevé contre l’édifice qu’il entrevoyait. Son message résonne encore : ce n’est pas parce qu’une machine «parlait» qu’elle «comprenait».

ELIZA, elle, subsista comme une légende. Des répliques tournèrent encore en ligne. Elle figura dans les musées des sciences et de l’informatique.

C'était en 1964. Les ordinateurs occupaient encore des salles entières et s’adressaient aux spécialistes à travers des lignes de code absconses. À cette époque, Joseph Weizenbaum, un informaticien germano-américain au MIT, entreprit une expérience inédite. Il voulut démontrer que la communication humaine pouvait être simulée, au moins en surface, par des machines. Le programme qu’il développa porta le nom d’«ELIZA», en hommage à Eliza Doolittle, héroïne de l'œuvre théâtrale "Pygmalion", qui apprit à parler comme une vraie dame : une métaphore directe pour une machine apprenant à dialoguer comme un humain.

ELIZA ne pensait pas, ne comprenait pas, ne raisonnait pas. Pourtant, elle «conversait». Le script le plus célèbre de ce programme simulait un psychothérapeute rogerien, en reformulant les phrases de l’utilisateur sous forme de questions ouvertes. Si l’on tapait : «Je suis triste», elle répondait : «Pourquoi êtes-vous triste ?» En quelques lignes, l’illusion opérait. Ce qui n’était qu’un ensemble de règles syntaxiques et de substitutions de mots donnait l’impression d’une écoute attentive, presque empathique. Le but de Joseph Weizenbaum était pourtant critique : il voulait démontrer les limites de l’interaction humain-machine et non ses promesses.

Mais le monde perçut autre chose. Les premières démonstrations publiques de la machine firent sensation. En France, dans les années 1970, les téléspectateurs découvrirent ELIZA dans des reportages de l’INA : une jeune femme tapait quelques phrases sur une console, et la machine lui répondait en quelques secondes, comme si une intelligence tapie derrière l’écran comprenait ses interrogations. À une époque où les ordinateurs étaient perçus comme froids et inaccessibles, ELIZA intriguait et humanisait la technologie. Pour la première fois, une machine semblait nous parler avec un grand intérêt.

Nous pouvons, aujourd'hui, lire dans l'historiographie que Weizenbaum, conscient du potentiel de ce qu’il avait créé, s’inquiétait pourtant. Dans les années qui suivirent, il devint l’un des critiques les plus virulents de l’Intelligence Artificielle. Le succès d’ELIZA le mit mal à l’aise. Des collègues commencèrent à croire qu’on pourrait remplacer des psychologues par des machines. Or, ELIZA n’avait aucune compréhension réelle du langage. Elle ne faisait qu’imiter la forme d’un dialogue, sans jamais en saisir le fond.

Mais la graine fut semée. Dans les décennies suivantes, ELIZA devint une référence dans l’Histoire de l’IA. Dans les années 1980, des versions grand public apparurent sur les premiers micro-ordinateurs. Des programmeurs amateurs la recréèrent, la modifièrent, la personnalisèrent. ELIZA devint une figure presque mythique dans les cercles de l’informatique et de la recherche cognitive. Elle fut étudiée dans les universités, mentionnée dans les ouvrages de philosophie de l’esprit, et même dans les débats sur l’éthique des machines.

À l’ère des Intelligences Artificielles génératives comme ChatGPT et Claude qui comprennent le contexte, génèrent des idées originales et soutiennent des conversations complexes, ELIZA peut sembler préhistorique. Pourtant, elle avait ouvert une brèche. Elle fut la première machine à brouiller la frontière entre le langage humain et le traitement informatique du texte. Une étape essentielle dans le long chemin vers les IA d’aujourd’hui.

Joseph Weizenbaum, décédé en 2008, resta une figure ambivalente de cette révolution. Il avait posé la première pierre, mais s’était élevé contre l’édifice qu’il entrevoyait. Son message résonne encore : ce n’est pas parce qu’une machine «parlait» qu’elle «comprenait».

ELIZA, elle, subsista comme une légende. Des répliques tournèrent encore en ligne. Elle figura dans les musées des sciences et de l’informatique.

Houda BELABD

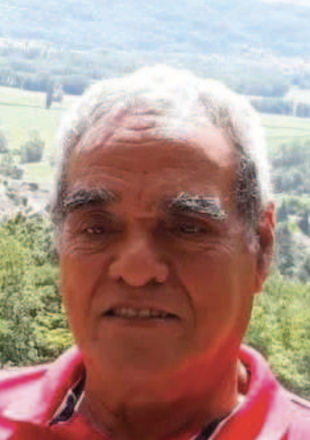

3 questions à Ahmed Boukri "L’outil est puissant, mais il ne remplace pas l’expertise humaine"

Topographe et fin connaisseur des prouesses technologiques en ingénierie géométrique, Ahmed Boukri nous a éclairés sur l'évolution fonctionnelle qu'a connue son domaine. Questions-réponses :

- Que représentait la technologie pour les topographes dans les années 60 ?

Dans les années 60, la machine de Pascal et les tables de valeurs naturelles faisaient l'objet d'une véritable révolution à une période où les ordinateurs occupaient des pièces entières. Pourtant, nous, les topographes et géomètres de l’époque, passions des nuits entières à exploiter ces outils. C’était fascinant de pouvoir manipuler des données aussi précises avec ce que l’on considérait alors comme une merveille technologique. Ensuite, l’arrivée des calculatrices scientifiques a transformé notre quotidien professionnel car elle ouvrait la porte à une autonomie inédite dans notre façon de travailler.

- Quelle place occupe la technologie, notamment l’IA, dans votre travail actuel?

Grâce à l’Intelligence Artificielle, les possibilités sont presque illimitées. L’IA nous permet de réaliser des calculs complexes en un clin d’œil, de croiser des milliers de données topographiques, et d’optimiser nos interventions sur le terrain avec une précision remarquable. Mais nous ne pouvons pas nous fier aveuglément à l’IA et c’est là tout l’enjeu. L’Intelligence Artificielle reste une technologie : elle peut se tromper. C’est pourquoi des comités de contrôle et des systèmes de vérification humaine sont toujours indispensables. L’outil est puissant, mais il ne remplace pas l’expertise humaine.

- En résumé, comment décririez-vous l’évolution du métier de topographe à travers ces différentes époques ?

Je dirais qu’il y a eu un passage d’une pratique artisanale très rigoureuse, parfois laborieuse, à une approche technologique de plus en plus assistée. Mais malgré les outils, une constante demeure : le topographe reste un professionnel de la précision, de l’observation et du raisonnement.

Réglementation : ELIZA entre fascination et vide réglementaire

À la fin du XXème siècle, alors que les Intelligences Artificielles modernes n’en étaient encore qu’à leurs balbutiements, ELIZA demeura une curiosité historique, mais resta vivante dans les mémoires. Créée dans les années 1960 par Joseph Weizenbaum, elle continua d’intriguer chercheurs, éducateurs et amateurs d’informatique, jusque dans les années 2000. Pourtant, cette IA primitive, à peine plus qu’un miroir syntaxique, souleva déjà des questions éthiques et réglementaires inédites.

Sur le plan juridique, ELIZA évolua dans un vide. Aucun texte de loi, ni aux États-Unis ni en Europe, ne traita alors explicitement des productions issues d’un programme informatique dialoguant avec un humain. Les textes générés par cette IA ne furent ni reconnus comme des œuvres, ni traités comme des données sensibles. En France, par exemple, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), pourtant vigilante sur les traitements automatisés de données, n’encadra jamais l’usage de ces dialogues, car on considérait alors que la machine ne «comprenait» rien, et que l’interaction était inoffensive.

Et pourtant, les usages révélèrent autre chose. Dans les années 1980 et 1990, alors que des versions personnelles de ce programme circulaient sur micro-ordinateurs, certains utilisateurs développèrent une véritable fascination, voire une dépendance à ces dialogues. Des témoignages apparurent : adolescents isolés, personnes âgées, ou même patients en détresse psychologique passèrent des heures à se confier à "elle". Cette joyeuse trouvaille technologique, malgré sa vacuité cognitive, donnait l’illusion d’écoute. Elle ne jugeait pas, ne coupait pas la parole, et relançait toujours la conversation. Pour certains, c’était une présence.

Dans les milieux universitaires, cette invention provoqua aussi une fougue intellectuelle. Des chercheurs en linguistique, en psychologie et en philosophie de l’esprit y virent un terrain d’expérimentation unique. Elle devint un outil pédagogique, un sujet de mémoire, parfois même un modèle de référence pour des programmes plus complexes. Paradoxalement, ce furent les experts conscients de ses limites qui s’enthousiasmèrent le plus, fascinés par la puissance de l’illusion qu’elle produisait.

Mais pour Joseph Weizenbaum lui-même, cette adoption tous azimuts fut inquiétante. Dès les années 1970, et plus encore à la fin de sa vie, il tira la sonnette d’alarme : la société prenait ces programmes plus au sérieux qu’ils ne le méritaient. Pour lui, si cette merveille de la technologie devenait un confident ou un substitut de thérapeute, ce n’était pas une prouesse technique, mais un échec humain. En l’absence de cadre réglementaire, c’était la responsabilité collective qui se trouvait mise en jeu.

Sur le plan juridique, ELIZA évolua dans un vide. Aucun texte de loi, ni aux États-Unis ni en Europe, ne traita alors explicitement des productions issues d’un programme informatique dialoguant avec un humain. Les textes générés par cette IA ne furent ni reconnus comme des œuvres, ni traités comme des données sensibles. En France, par exemple, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), pourtant vigilante sur les traitements automatisés de données, n’encadra jamais l’usage de ces dialogues, car on considérait alors que la machine ne «comprenait» rien, et que l’interaction était inoffensive.

Et pourtant, les usages révélèrent autre chose. Dans les années 1980 et 1990, alors que des versions personnelles de ce programme circulaient sur micro-ordinateurs, certains utilisateurs développèrent une véritable fascination, voire une dépendance à ces dialogues. Des témoignages apparurent : adolescents isolés, personnes âgées, ou même patients en détresse psychologique passèrent des heures à se confier à "elle". Cette joyeuse trouvaille technologique, malgré sa vacuité cognitive, donnait l’illusion d’écoute. Elle ne jugeait pas, ne coupait pas la parole, et relançait toujours la conversation. Pour certains, c’était une présence.

Dans les milieux universitaires, cette invention provoqua aussi une fougue intellectuelle. Des chercheurs en linguistique, en psychologie et en philosophie de l’esprit y virent un terrain d’expérimentation unique. Elle devint un outil pédagogique, un sujet de mémoire, parfois même un modèle de référence pour des programmes plus complexes. Paradoxalement, ce furent les experts conscients de ses limites qui s’enthousiasmèrent le plus, fascinés par la puissance de l’illusion qu’elle produisait.

Mais pour Joseph Weizenbaum lui-même, cette adoption tous azimuts fut inquiétante. Dès les années 1970, et plus encore à la fin de sa vie, il tira la sonnette d’alarme : la société prenait ces programmes plus au sérieux qu’ils ne le méritaient. Pour lui, si cette merveille de la technologie devenait un confident ou un substitut de thérapeute, ce n’était pas une prouesse technique, mais un échec humain. En l’absence de cadre réglementaire, c’était la responsabilité collective qui se trouvait mise en jeu.

Conjoncture : Quand l’Europe a commencé à encadrer l’Intelligence Artificielle…

Pendant des décennies, les premières expérimentations d’Intelligence Artificielle ont évolué dans un vide juridique total. Ces programmes, jugés inoffensifs, ne suscitaient ni méfiance réglementaire, ni cadre normatif spécifique. Mais à mesure que les technologies conversationnelles ont gagné en complexité et en présence sociale, le droit européen a dû rattraper son retard.

C’est véritablement à partir des années 2010 que l’Union Européenne commence à se pencher sérieusement sur les enjeux juridiques liés à l’IA. L’adoption du RGPD (Règlement général sur la protection des données) en 2016, entré en application en 2018, marque un premier tournant. Bien qu’il ne cible pas directement l’Intelligence Artificielle, ce texte encadre les traitements automatisés, les profils générés par des algorithmes, et impose des droits nouveaux, comme celui d’obtenir une explication sur une décision automatisée (article 22).

L’idée que des systèmes comme ELIZA, ou ses descendants, puissent capter, traiter et manipuler des données personnelles devient une préoccupation juridique. Le RGPD impose dès lors aux développeurs et exploitants d’IA des obligations de transparence, de minimisation des données et de sécurité.

Mais le vrai changement arrive avec la proposition de règlement sur l’Intelligence Artificielle, présentée par la Commission Européenne en avril 2021. Ce "AI Act" vise à classifier les systèmes d’IA selon leur niveau de risque. Les IA conversationnelles, si elles peuvent influencer le comportement ou les émotions, devront à terme indiquer clairement qu’on parle à une machine. Ce principe de transparence, s’il avait existé à l’époque d’ELIZA, aurait changé sa perception publique.

Ce texte, en cours de finalisation en 2025, devrait être le premier cadre juridique global pour l’IA dans le monde. Ainsi, près de 60 ans après ELIZA, l’Europe s’apprête à placer les mots, les réponses et les intentions des machines sous l’œil du droit.

C’est véritablement à partir des années 2010 que l’Union Européenne commence à se pencher sérieusement sur les enjeux juridiques liés à l’IA. L’adoption du RGPD (Règlement général sur la protection des données) en 2016, entré en application en 2018, marque un premier tournant. Bien qu’il ne cible pas directement l’Intelligence Artificielle, ce texte encadre les traitements automatisés, les profils générés par des algorithmes, et impose des droits nouveaux, comme celui d’obtenir une explication sur une décision automatisée (article 22).

L’idée que des systèmes comme ELIZA, ou ses descendants, puissent capter, traiter et manipuler des données personnelles devient une préoccupation juridique. Le RGPD impose dès lors aux développeurs et exploitants d’IA des obligations de transparence, de minimisation des données et de sécurité.

Mais le vrai changement arrive avec la proposition de règlement sur l’Intelligence Artificielle, présentée par la Commission Européenne en avril 2021. Ce "AI Act" vise à classifier les systèmes d’IA selon leur niveau de risque. Les IA conversationnelles, si elles peuvent influencer le comportement ou les émotions, devront à terme indiquer clairement qu’on parle à une machine. Ce principe de transparence, s’il avait existé à l’époque d’ELIZA, aurait changé sa perception publique.

Ce texte, en cours de finalisation en 2025, devrait être le premier cadre juridique global pour l’IA dans le monde. Ainsi, près de 60 ans après ELIZA, l’Europe s’apprête à placer les mots, les réponses et les intentions des machines sous l’œil du droit.

Archives : Quid de la genèse de l’IA dans le Royaume ?

Selon Khamis Atochy, programmateur marocain résidant en banlieue parisienne depuis plus de quarante ans, «le Maroc a bel et bien connu ELIZA. Certes, son nom n’a jamais fait la Une des journaux nationaux ni fasciné le grand public comme ce fut parfois le cas en Europe, mais elle a circulé dans les milieux qui avaient accès aux premières technologies informatiques». Ce programme pionnier, conçu par Joseph Weizenbaum au MIT dans les années 1960, n’est jamais devenu une vedette populaire au Maroc, «mais elle a trouvé sa place dans des cercles bien ciblés», précise notre interlocuteur.

Dès les années 1970, puis plus nettement dans les années 1980, cette intention devient l’apanage des milieux très spécialisés : ingénieurs en informatique, enseignants chercheurs, techniciens de l’ONPT, étudiants en mathématiques appliquées ou passionnés regroupés dans les premiers clubs d’informatique. Dans ces espaces restreints mais dynamiques, ELIZA est perçue comme un objet fascinant, entre curiosité scientifique et outil pédagogique. Elle circule sous forme de scripts rudimentaires, parfois traduits ou adaptés, sur les micro-ordinateurs importés ou assemblés localement.

À l’Université Mohammed V de Rabat ou à l’École Mohammadia d’ingénieurs, certains enseignants s’en servent pour illustrer les possibilités du langage machine et des premières interactions homme-machine. Les étudiants découvrent ainsi une machine qui, sans comprendre véritablement, parvient à entretenir l’illusion du dialogue. Pour une génération en pleine découverte des algorithmes, cette ingénieuse conception technologique devient un passage presque initiatique.

Au-delà des salles de cours, quelques rares établissements privés, centres de formation technique ou services informatiques des grandes banques y ont aussi accès. Mais son usage reste confidentiel, non institutionnalisé, et surtout non médiatisé. Pourtant, dans ce silence technologique, une petite communauté d’initiés s’enthousiasme déjà pour cette première voix artificielle qui annonçait, discrètement, les bouleversements à venir.

Dès les années 1970, puis plus nettement dans les années 1980, cette intention devient l’apanage des milieux très spécialisés : ingénieurs en informatique, enseignants chercheurs, techniciens de l’ONPT, étudiants en mathématiques appliquées ou passionnés regroupés dans les premiers clubs d’informatique. Dans ces espaces restreints mais dynamiques, ELIZA est perçue comme un objet fascinant, entre curiosité scientifique et outil pédagogique. Elle circule sous forme de scripts rudimentaires, parfois traduits ou adaptés, sur les micro-ordinateurs importés ou assemblés localement.

À l’Université Mohammed V de Rabat ou à l’École Mohammadia d’ingénieurs, certains enseignants s’en servent pour illustrer les possibilités du langage machine et des premières interactions homme-machine. Les étudiants découvrent ainsi une machine qui, sans comprendre véritablement, parvient à entretenir l’illusion du dialogue. Pour une génération en pleine découverte des algorithmes, cette ingénieuse conception technologique devient un passage presque initiatique.

Au-delà des salles de cours, quelques rares établissements privés, centres de formation technique ou services informatiques des grandes banques y ont aussi accès. Mais son usage reste confidentiel, non institutionnalisé, et surtout non médiatisé. Pourtant, dans ce silence technologique, une petite communauté d’initiés s’enthousiasme déjà pour cette première voix artificielle qui annonçait, discrètement, les bouleversements à venir.