L’évaluation note que le programme répond globalement aux exigences sociales, économiques, juridiques, spirituelles et culturelles de la société marocaine, en mettant particulièrement l’accent sur l’autonomisation sociale et économique. Mais il n’en demeure pas moins qu’il présente des limites en termes d’autonomisation politique des apprenants et leur éducation artistique, ont souligné les parlementaires lors d’une séance tenue mardi à la Chambre des représentants.

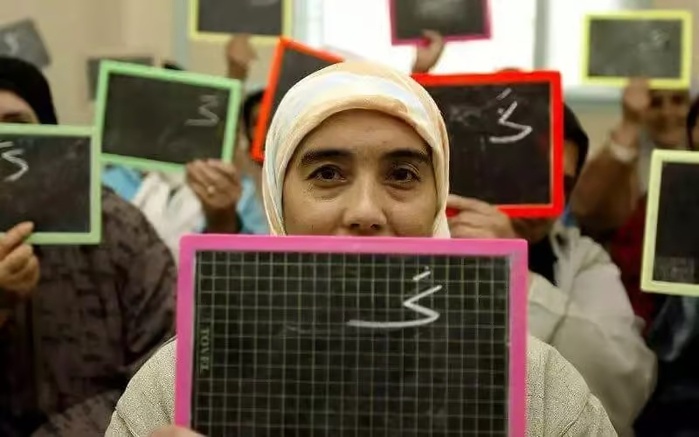

Dans le détail, le rapport met en avant l’attractivité du programme d’alphabétisation dans les mosquées, où les femmes représentent plus de 85 % des bénéficiaires lors de la plupart des saisons. Ce taux élevé témoigne, ajoute-on, du lien social et culturel des femmes avec les espaces religieux, malgré les contraintes du quotidien.

En revanche, le programme peine à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes. Le rapport souligne la faible participation masculine, due notamment au travail saisonnier, à la migration interne et à la stigmatisation sociale liée à l’analphabétisme.

L’évaluation salue également l’adoption d’un mode d’enseignement hybride, combinant apprentissage en présentiel et à distance, malgré les difficultés persistantes en matière de couverture territoriale, particulièrement dans le monde rural.

Autre fait marquant souligné dans le rapport est la chute du nombre de bénéficiaires dans le secteur de la pêche maritime, estimé à 65 % entre 2021 et 2023. Et pour cause, le programme ne tient pas compte des conditions de vie des marins, notamment leurs déplacements fréquents, leurs horaires irréguliers et leurs longues périodes en mer, nécessitant un dispositif plus flexible, ce qui n’a pas été mis en place, regrettent les parlementaires.

De même, des disparités persistent entre zones urbaines et rurales, l’accès aux zones rurales restant limité eu égard des problèmes de transport et du manque d’encadrants qualifiés. Le rapport a par ailleurs insisté sur l’évaluation du taux de réalisation des objectifs du programme, notamment l’amélioration des compétences en lecture, écriture et calcul des bénéficiaires, tout en favorisant l’apprentissage autonome et l’insertion professionnelle.

Il pointe cependant l’absence d’une analyse approfondie de l’efficacité du ciblage, de la qualité des contenus pédagogiques et des approches adoptées, ainsi que des défis rencontrés à toutes les étapes de la mise en œuvre.

L’étude met aussi en évidence un faible ciblage des populations les plus vulnérables, surtout dans les zones éloignées et très isolées, où les associations peinent à assurer une couverture complète en raison du manque de ressources ou de l’incapacité à atteindre le nombre minimum d’inscrits.

Outre cela, le rapport met en évidence une faible coordination territoriale et des retards dans le lancement annuel du programme, imputable aux délais de signature des conventions par l’administration centrale.

Pour rappel, le programme a atteint plus de 730 000 bénéficiaires en milieu rural lors de l’année scolaire 2021-2022, soit environ 65 % du total de 737 857 personnes. Le gouvernement explique cette évolution par la diversification et l’adaptation des contenus aux besoins spécifiques des groupes cibles, avec un accent particulier mis sur les femmes et les filles en milieu rural.

Dans le détail, le rapport met en avant l’attractivité du programme d’alphabétisation dans les mosquées, où les femmes représentent plus de 85 % des bénéficiaires lors de la plupart des saisons. Ce taux élevé témoigne, ajoute-on, du lien social et culturel des femmes avec les espaces religieux, malgré les contraintes du quotidien.

En revanche, le programme peine à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes. Le rapport souligne la faible participation masculine, due notamment au travail saisonnier, à la migration interne et à la stigmatisation sociale liée à l’analphabétisme.

L’évaluation salue également l’adoption d’un mode d’enseignement hybride, combinant apprentissage en présentiel et à distance, malgré les difficultés persistantes en matière de couverture territoriale, particulièrement dans le monde rural.

Autre fait marquant souligné dans le rapport est la chute du nombre de bénéficiaires dans le secteur de la pêche maritime, estimé à 65 % entre 2021 et 2023. Et pour cause, le programme ne tient pas compte des conditions de vie des marins, notamment leurs déplacements fréquents, leurs horaires irréguliers et leurs longues périodes en mer, nécessitant un dispositif plus flexible, ce qui n’a pas été mis en place, regrettent les parlementaires.

De même, des disparités persistent entre zones urbaines et rurales, l’accès aux zones rurales restant limité eu égard des problèmes de transport et du manque d’encadrants qualifiés. Le rapport a par ailleurs insisté sur l’évaluation du taux de réalisation des objectifs du programme, notamment l’amélioration des compétences en lecture, écriture et calcul des bénéficiaires, tout en favorisant l’apprentissage autonome et l’insertion professionnelle.

Il pointe cependant l’absence d’une analyse approfondie de l’efficacité du ciblage, de la qualité des contenus pédagogiques et des approches adoptées, ainsi que des défis rencontrés à toutes les étapes de la mise en œuvre.

L’étude met aussi en évidence un faible ciblage des populations les plus vulnérables, surtout dans les zones éloignées et très isolées, où les associations peinent à assurer une couverture complète en raison du manque de ressources ou de l’incapacité à atteindre le nombre minimum d’inscrits.

Outre cela, le rapport met en évidence une faible coordination territoriale et des retards dans le lancement annuel du programme, imputable aux délais de signature des conventions par l’administration centrale.

Pour rappel, le programme a atteint plus de 730 000 bénéficiaires en milieu rural lors de l’année scolaire 2021-2022, soit environ 65 % du total de 737 857 personnes. Le gouvernement explique cette évolution par la diversification et l’adaptation des contenus aux besoins spécifiques des groupes cibles, avec un accent particulier mis sur les femmes et les filles en milieu rural.