Planète

Biodiversité – Maâmora : les chênes-lièges, derniers remparts climatiques du Maroc

Une étude révèle que les vieux chênes-lièges de Maâmora stockent plus de carbone, appelant à repenser la gestion forestière.

Par L'Opinion

dimanche 16 novembre 20253 min de lecture

Fonctionnalité audio bientôt disponible

Régions

Saisie spectaculaire de deux foreuses clandestines à Sidi Smail

11/09/2025|1 min de lecture

Agora

Réconcilier l’économie et l’écologie : repenser la logistique au service du pays

02/09/2025|3 min de lecture

Régions

El Jadida - Culture: Plus de 4500 estivants conquis par la plateforme estivale de la plage Deauville

04/08/2025|1 min de lecture

L'Opinion

Maudite « Mika » dans nos villes…

20/07/2025|3 min de lecture

Régions

Canicule : Les plages d’El Jadida prises d’assaut par les estivants

01/07/2025|1 min de lecture

Culture

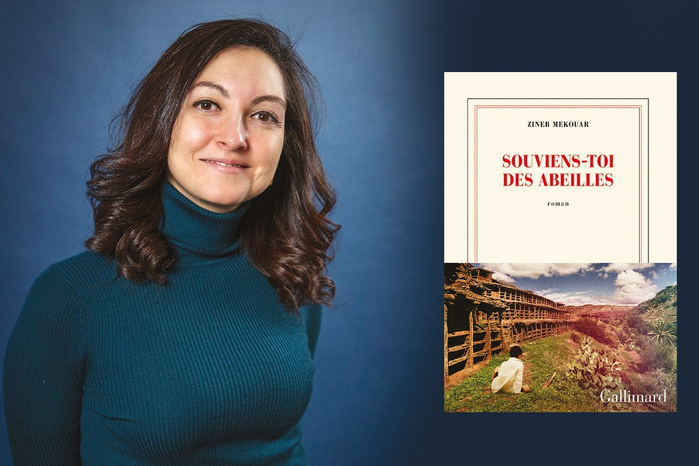

Littérature : Zineb Mekouar primée par l’Académie française

29/06/2025|2 min de lecture

.gif)