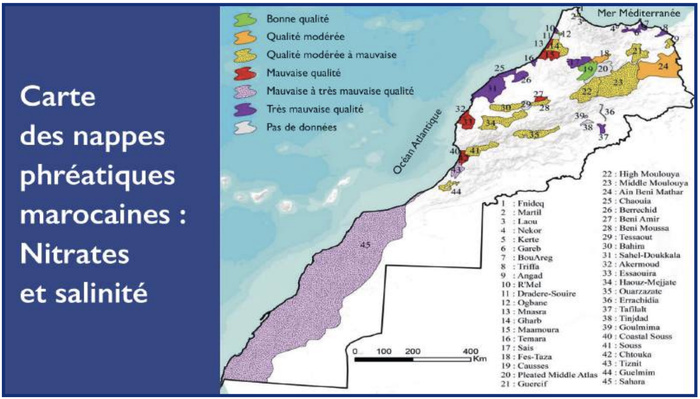

Dans tout le Maroc, l’eau souterraine joue un rôle vital : elle alimente l’agriculture, les villes et les villages, souvent faute d’alternative. Mais cette ressource, autrefois perçue comme un refuge en période de sécheresse, se fragilise à grande vitesse. Selon l’étude publiée en août 2025 dans le «Journal of Hydrology : Regional Studies», les rivières marocaines présentent «une qualité bonne à modérée, sauf en aval de points de rejet domestiques et industriels», tandis que «les eaux souterraines connaissent une détérioration, principalement en raison de niveaux élevés de nitrates et d’une forte salinité». Ce contraste souligne un basculement silencieux : si la grande majorité des barrages conserve encore une eau de qualité excellente à bonne, et qu’une part seulement est jugée mauvaise, la plupart des nappes phréatiques accumulent désormais nitrates et sels dissous à des niveaux préoccupants. Les chercheurs ne manque par ailleurs pas de rappeler que «les eaux souterraines constituent la principale source d’approvisionnement en eau potable», dans un pays où la sécheresse chronique et la baisse des précipitations réduisent la recharge naturelle des aquifères.

Carte alarmante

Autrement dit, c’est tout un système hydrique national qui se fragilise, au moment même où il est le plus sollicité. L’enquête compile plus d’un millier de mesures dans 29 aquifères répartis sur dix bassins hydrauliques, un maillage inédit pour un pays d’Afrique du Nord. Elle conclut que «la contamination par les nitrates est omniprésente dans de nombreux aquifères au Maroc et les concentrations les plus élevées dépassent 100 mg/l, indiquant une très mauvaise qualité». Des régions entières (Chaouia, Doukkala, Berrechid, Maâmora, Mnasra et Saiss) franchissent massivement le seuil OMS de 50 mg/l pour les nitrates. Dans l’aquifère de Chaouia, les concentrations dépassent largement la norme de 50 mg/l, atteignant dans certains points des niveaux plusieurs fois supérieurs, tandis que d’autres nappes comme Triffa, Bouareg ou Chtouka dépassent aussi régulièrement les 100 mg/l. À l’inverse, le Rif et la Moulouya restent globalement en deçà des seuils critiques, illustrant probablement l’effet protecteur d’une moindre pression démographique et de pratiques agricoles moins intensives.

Causes multiples

Les auteurs soulignent que «cette vue d’ensemble peut servir de référence aux décideurs pour construire des stratégies efficaces de gestion de l’eau». Ils identifient d’abord l’excès d’engrais azotés dans l’agriculture irriguée, mais aussi l’impact des eaux usées domestiques et industrielles, souvent insuffisamment traitées avant infiltration. Ils notent que «cette dégradation résulte du déversement d’eaux usées domestiques et industrielles et de l’utilisation excessive d’engrais dans les zones irriguées». À cela s’ajoute l’élevage, les fosses septiques et les retours d’irrigation chargés en azote, qui finissent par se concentrer dans les nappes. Sur le littoral atlantique, un autre mécanisme aggrave le problème : «La contamination par les nitrates est aggravée par l’intrusion d’eau de mer, observée dans les aquifères atlantiques comme Chaouia, Doukkala et Akermoud», notamment dans un rayon de 2.000 m de la mer. Cette intrusion bloque la dénitrification naturelle et maintient des teneurs élevées en nitrates, surtout dans les zones côtières à forte irrigation…

Conséquences et pistes

En parallèle, le réchauffement et la baisse des précipitations accentuent la concentration des polluants. Les chercheurs avertissent que sans intervention «l’état de ces aquifères risque de se dégrader encore plus avec le temps». Les conséquences touchent à la fois la santé publique, l’agriculture et la résilience hydrique du pays. Une eau trop chargée en nitrates devient impropre à la consommation et compromet les cultures sensibles au sel. L’étude précise que son objectif est «d’évaluer l’aptitude de ces eaux souterraines à l’usage domestique et à l’irrigation». Dans plusieurs aquifères, la salinisation s’ajoute à la pollution azotée, menaçant la fertilité des sols et la durabilité de l’irrigation. Les auteurs plaident pour des mesures structurantes : réguler l’usage des fertilisants, renforcer le traitement des eaux usées, surveiller les captages et adapter les cultures aux ressources disponibles. Ils montrent aussi l’intérêt des analyses isotopiques (utilisées dans les aquifères de Bou Areg et Massa) pour distinguer les sources de pollution et identifier des marges d’action ciblées.

Omar ASSIF

Carte alarmante

Autrement dit, c’est tout un système hydrique national qui se fragilise, au moment même où il est le plus sollicité. L’enquête compile plus d’un millier de mesures dans 29 aquifères répartis sur dix bassins hydrauliques, un maillage inédit pour un pays d’Afrique du Nord. Elle conclut que «la contamination par les nitrates est omniprésente dans de nombreux aquifères au Maroc et les concentrations les plus élevées dépassent 100 mg/l, indiquant une très mauvaise qualité». Des régions entières (Chaouia, Doukkala, Berrechid, Maâmora, Mnasra et Saiss) franchissent massivement le seuil OMS de 50 mg/l pour les nitrates. Dans l’aquifère de Chaouia, les concentrations dépassent largement la norme de 50 mg/l, atteignant dans certains points des niveaux plusieurs fois supérieurs, tandis que d’autres nappes comme Triffa, Bouareg ou Chtouka dépassent aussi régulièrement les 100 mg/l. À l’inverse, le Rif et la Moulouya restent globalement en deçà des seuils critiques, illustrant probablement l’effet protecteur d’une moindre pression démographique et de pratiques agricoles moins intensives.

Causes multiples

Les auteurs soulignent que «cette vue d’ensemble peut servir de référence aux décideurs pour construire des stratégies efficaces de gestion de l’eau». Ils identifient d’abord l’excès d’engrais azotés dans l’agriculture irriguée, mais aussi l’impact des eaux usées domestiques et industrielles, souvent insuffisamment traitées avant infiltration. Ils notent que «cette dégradation résulte du déversement d’eaux usées domestiques et industrielles et de l’utilisation excessive d’engrais dans les zones irriguées». À cela s’ajoute l’élevage, les fosses septiques et les retours d’irrigation chargés en azote, qui finissent par se concentrer dans les nappes. Sur le littoral atlantique, un autre mécanisme aggrave le problème : «La contamination par les nitrates est aggravée par l’intrusion d’eau de mer, observée dans les aquifères atlantiques comme Chaouia, Doukkala et Akermoud», notamment dans un rayon de 2.000 m de la mer. Cette intrusion bloque la dénitrification naturelle et maintient des teneurs élevées en nitrates, surtout dans les zones côtières à forte irrigation…

Conséquences et pistes

En parallèle, le réchauffement et la baisse des précipitations accentuent la concentration des polluants. Les chercheurs avertissent que sans intervention «l’état de ces aquifères risque de se dégrader encore plus avec le temps». Les conséquences touchent à la fois la santé publique, l’agriculture et la résilience hydrique du pays. Une eau trop chargée en nitrates devient impropre à la consommation et compromet les cultures sensibles au sel. L’étude précise que son objectif est «d’évaluer l’aptitude de ces eaux souterraines à l’usage domestique et à l’irrigation». Dans plusieurs aquifères, la salinisation s’ajoute à la pollution azotée, menaçant la fertilité des sols et la durabilité de l’irrigation. Les auteurs plaident pour des mesures structurantes : réguler l’usage des fertilisants, renforcer le traitement des eaux usées, surveiller les captages et adapter les cultures aux ressources disponibles. Ils montrent aussi l’intérêt des analyses isotopiques (utilisées dans les aquifères de Bou Areg et Massa) pour distinguer les sources de pollution et identifier des marges d’action ciblées.

Omar ASSIF

3 questions à Laila Mandi, experte dans le domaine de l’eau : « Aucune solution unique n’existe : Il faut combiner plusieurs leviers »

Professeure universitaire, membre de l’Académie de l’Eau de France et anciennement directrice du Centre National d’Études et de Recherche sur l’Eau et l’Énergie, Laila Mandi répond à nos questions.

- Quelles sont, d’après votre expérience, les principales sources de pollution qui menacent aujourd’hui les nappes phréatiques au Maroc ?

- Quelles solutions concrètes ou approches scientifiques vous paraissent les plus efficaces pour limiter ou inverser la contamination des eaux souterraines par les nitrates et autres polluants ?

- Comment les résultats de ce type d’étude nationale peuvent-ils être utilisés pour sensibiliser les acteurs locaux et orienter des politiques plus strictes de protection des aquifères ?

Cartographie : Fracture entre régions préservées et territoires surexploités

L’étude sur les eaux souterraines marocaines offre une véritable radiographie du pays vue par ses aquifères. Elle repose sur une base scientifique dense et multi-sources pour comparer, à travers l’ensemble du territoire, la qualité et la recharge des nappes. Ce travail met en évidence une cartographie progressive des pressions : d’un côté, des zones de forte pression où l’intensité agricole et urbaine entraîne une accumulation progressive de nitrates et de sels, de l’autre, des zones aquifères en équilibre, caractérisées par des pratiques agricoles extensives et une pression démographique moindre. Cette lecture spatiale révèle aussi des phénomènes invisibles à l’échelle locale, comme les flux de pollution qui traversent les frontières administratives et s’accumulent dans les zones de captage. En croisant les données chimiques, hydrogéologiques et d’occupation des sols, l’étude met à disposition une base scientifique qui permet de hiérarchiser les priorités d’action et d’anticiper les évolutions futures des nappes souterraines.

Action territoriale : Initiatives sur le terrain pour sauver les nappes phréatiques

À l’échelle du territoire marocain, diverses expériences concrètes se multiplient pour protéger les ressources souterraines. Dans le Souss-Massa, des collectifs d’agriculteurs mutualisent leurs outils pour suivre l’humidité des sols et planifier leurs semis en fonction de la recharge réelle des nappes. Dans le Doukkala et à Berrechid, des coopératives agricoles testent des fertilisations ajustées sur la base d’analyses régulières des sols et d’un suivi hydrologique partagé avec les communes. Dans le Rif, des associations villageoises restaurent des zones humides, entretiennent des puits traditionnels et créent des “Groupes de l’eau” qui alertent sur toute pollution accidentelle, instaurant ainsi une surveillance citoyenne continue. Ces initiatives ne se limitent pas aux pratiques agricoles. Des universités régionales et des laboratoires publics accompagnent les communes dans la conception de plans potentiels de recharge artificielle, de mise en place de périmètres de reboisement et d’actions éducatives dans les écoles pour sensibiliser les nouvelles générations. Des ingénieurs hydrologues expérimentent aussi des dispositifs pilotes pour capter et réutiliser les eaux de pluie ou de drainage, réduisant la dépendance aux nappes. Ce tissu d’expériences concrètes, souvent discret, ouvre la voie à un modèle reproductible dans d’autres bassins et montre que la préservation des nappes peut devenir un projet collectif, ancré dans les pratiques et les solidarités locales plutôt qu’un simple objectif national.

Seuil OMS

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fixe un plafond de 50 mg/l de nitrates pour l’eau potable afin de limiter les risques sanitaires. Ce seuil a été défini d’après des études internationales sur la méthémoglobinémie et d’autres effets à long terme. Dans de nombreuses nappes marocaines, les teneurs dépassent largement cette norme, ce qui alerte sur la nécessité d’une surveillance renforcée et d’un traitement adapté. Ce repère sert aussi de baromètre global pour comparer et suivre la qualité de l’eau entre pays.

Intrusion marine

Dans plusieurs aquifères situées dans les zones côtières, l’avancée de l’eau de mer à l’intérieur des terres modifie profondément l’équilibre souterrain. Ce phénomène, accentué par la surexploitation et la montée du niveau marin, entraîne une hausse de la salinité et réduit la capacité naturelle du sol à dégrader les nitrates. L’intrusion marine rend ainsi l’eau moins potable et compromet la productivité agricole. Comprendre et suivre ce processus permet d’anticiper les zones où la ressource risque de se détériorer.